Ein Arzt beschreibt, welch paradoxe Wirkungen seine eigenen Depressionen hatten: Weniger Selbstzweifel – aber mehr Zweifel an seinen Patienten.

«Für die Patienten gibt es Betreuung für alle Situationen»: So sagt es ein Chirurg an einem grossen Schweizer Spital. «Aber was passiert eigentlich mit uns in diesem Beruf? Danach fragt keiner. Kein einziges Mal habe ich das erlebt.» Der Oberarzt sagt es im privaten Gespräch, so nebenbei. «Wir müssen einfach funktionieren.»

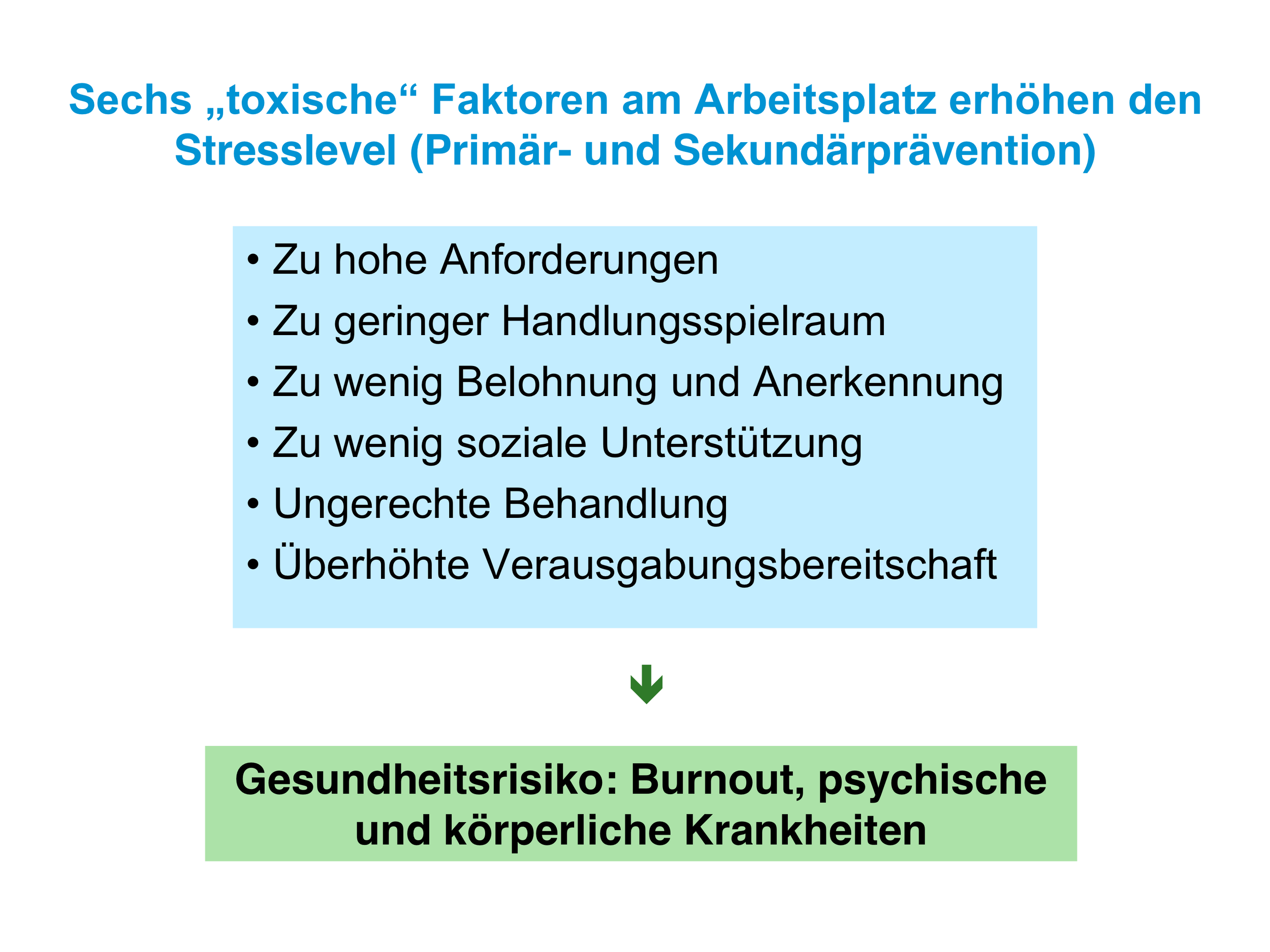

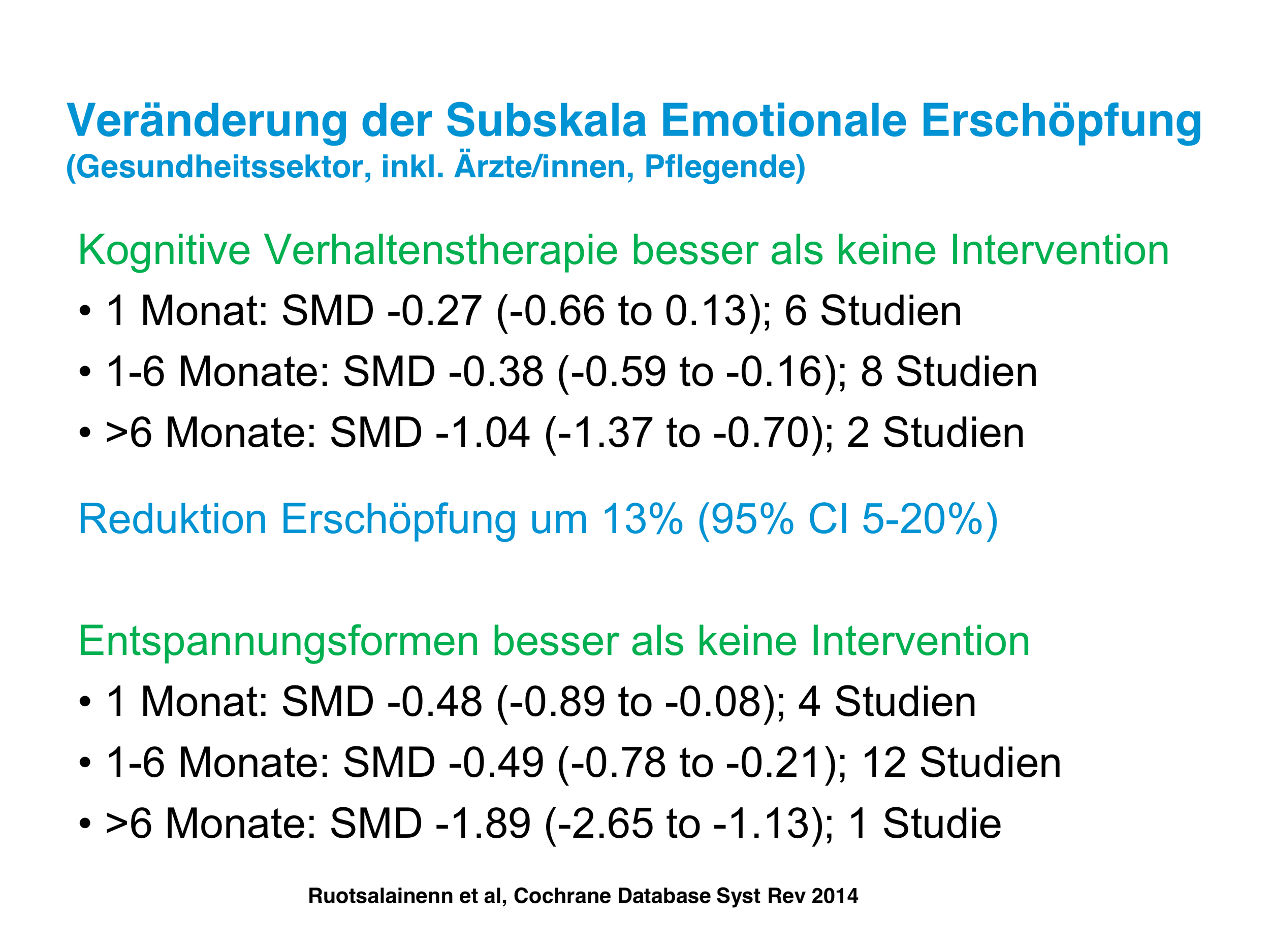

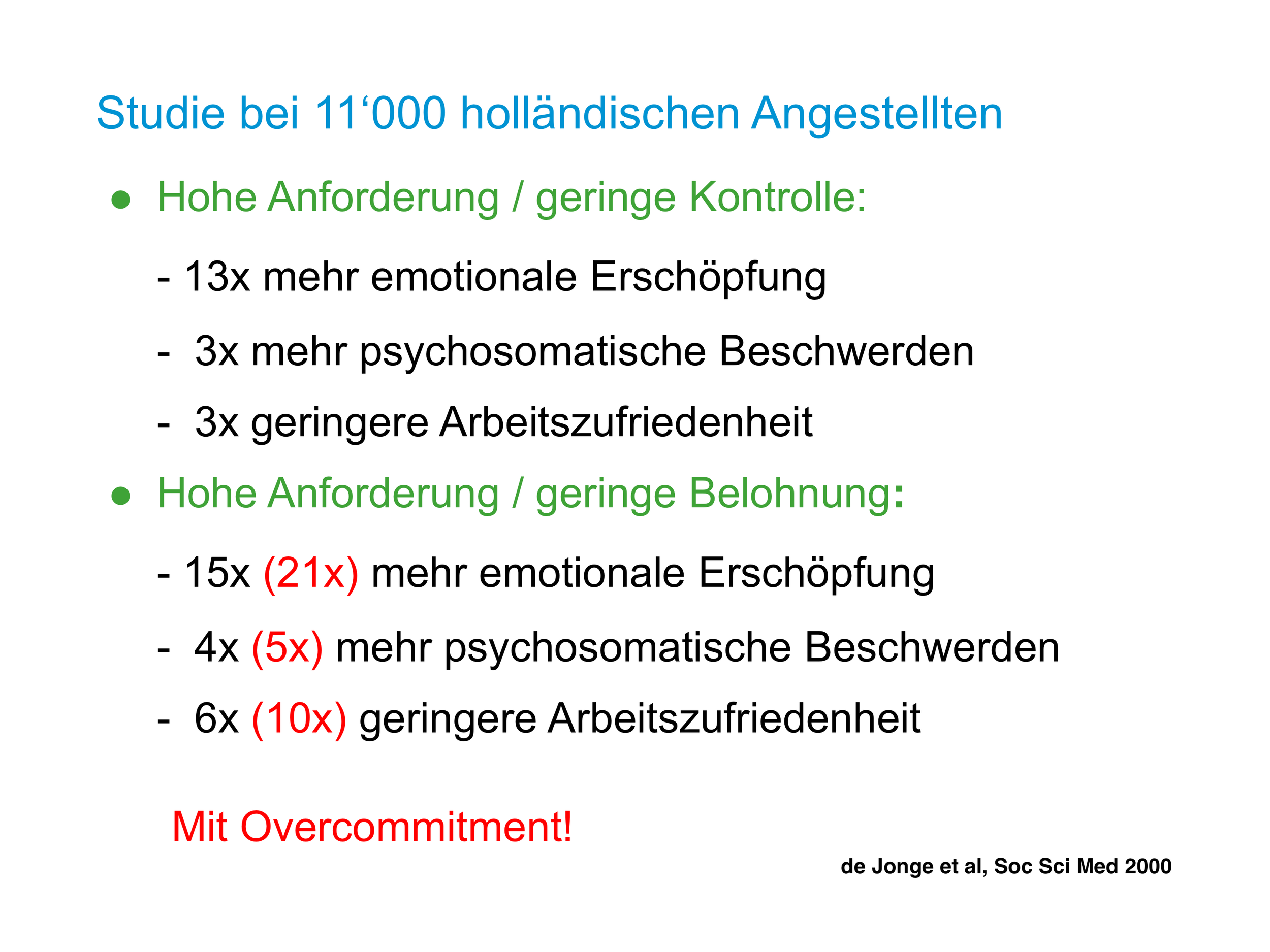

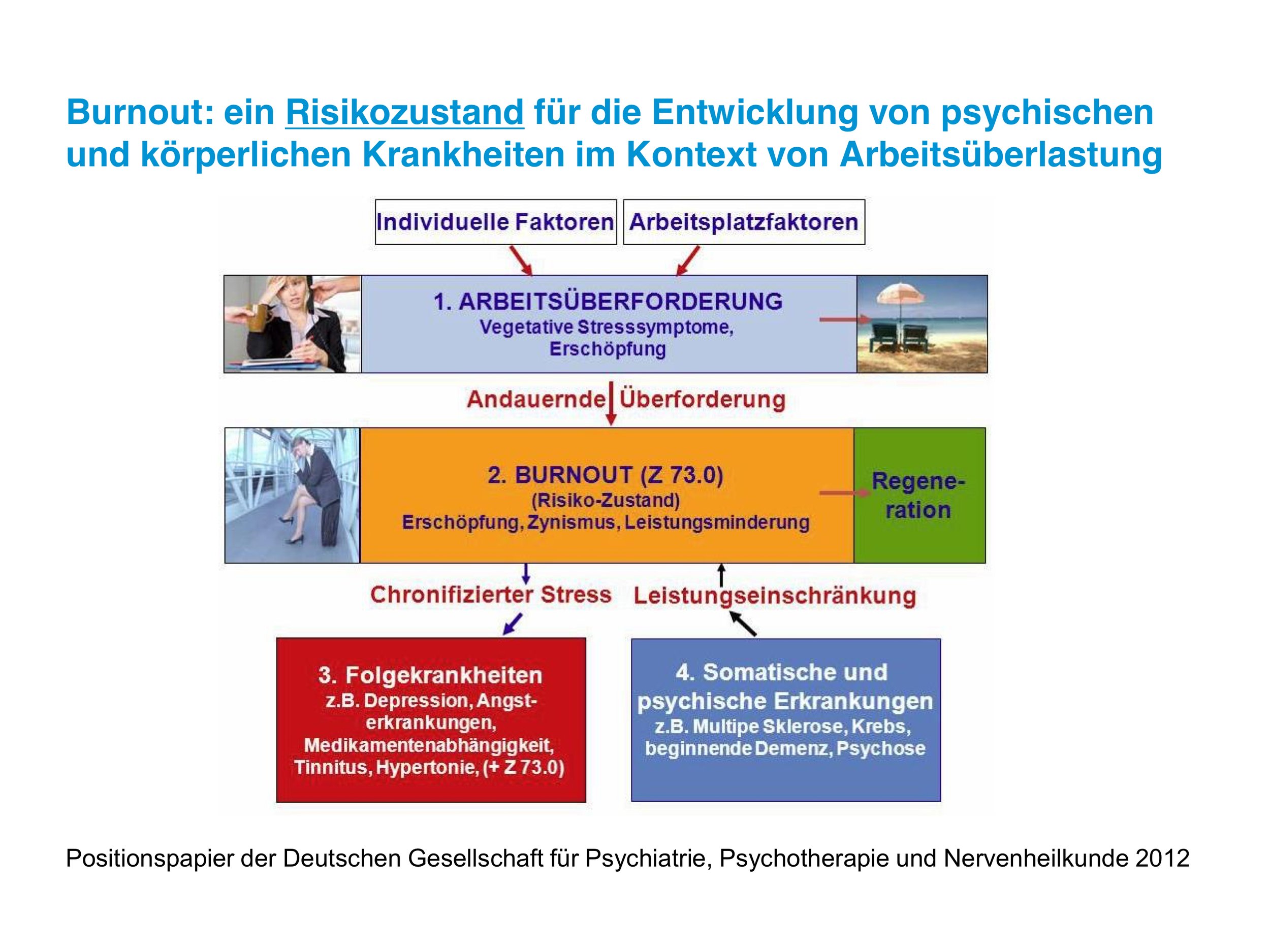

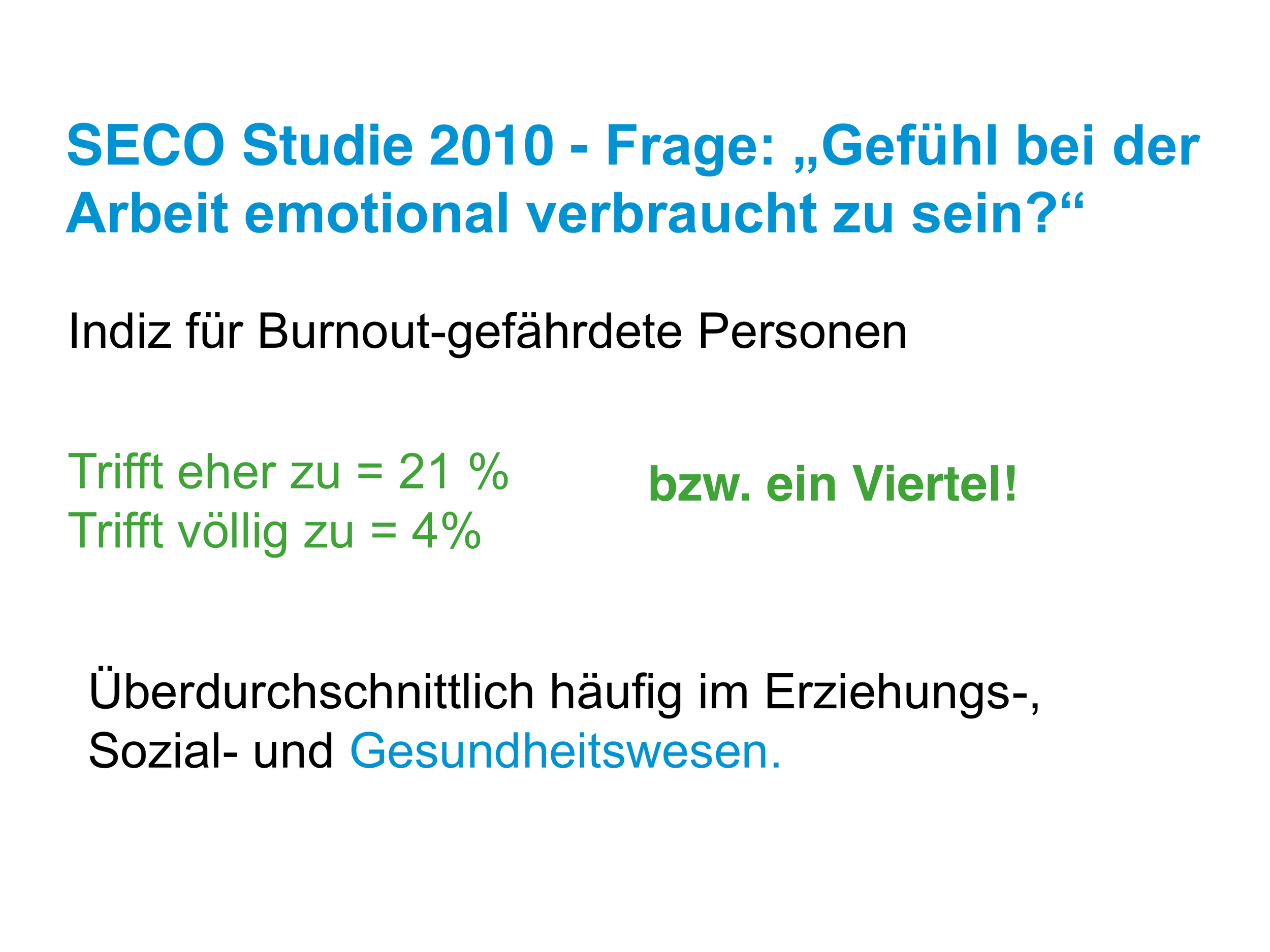

Ob bald öfter danach gefragt wird? Immerhin werden Themen wie Depressionen, Burnout oder Substanzen-Abusus bei Ärzten zunehmend lauter diskutiert. Aus der angelsächsischen Welt hört man regelmässig von Studien, die geradezu dramatische Ausmasse andeuten. Eine Umfrage des Ärzteblatts «Pulse» unter 2'200 englischen Medizinern ergab soeben, dass sich fast drei Viertel emotional ausgelaugt fühlen («emotionally exhausted»). Wobei ein Viertel übrigens eine tiefe Arbeitsbefriedigung bekundet.

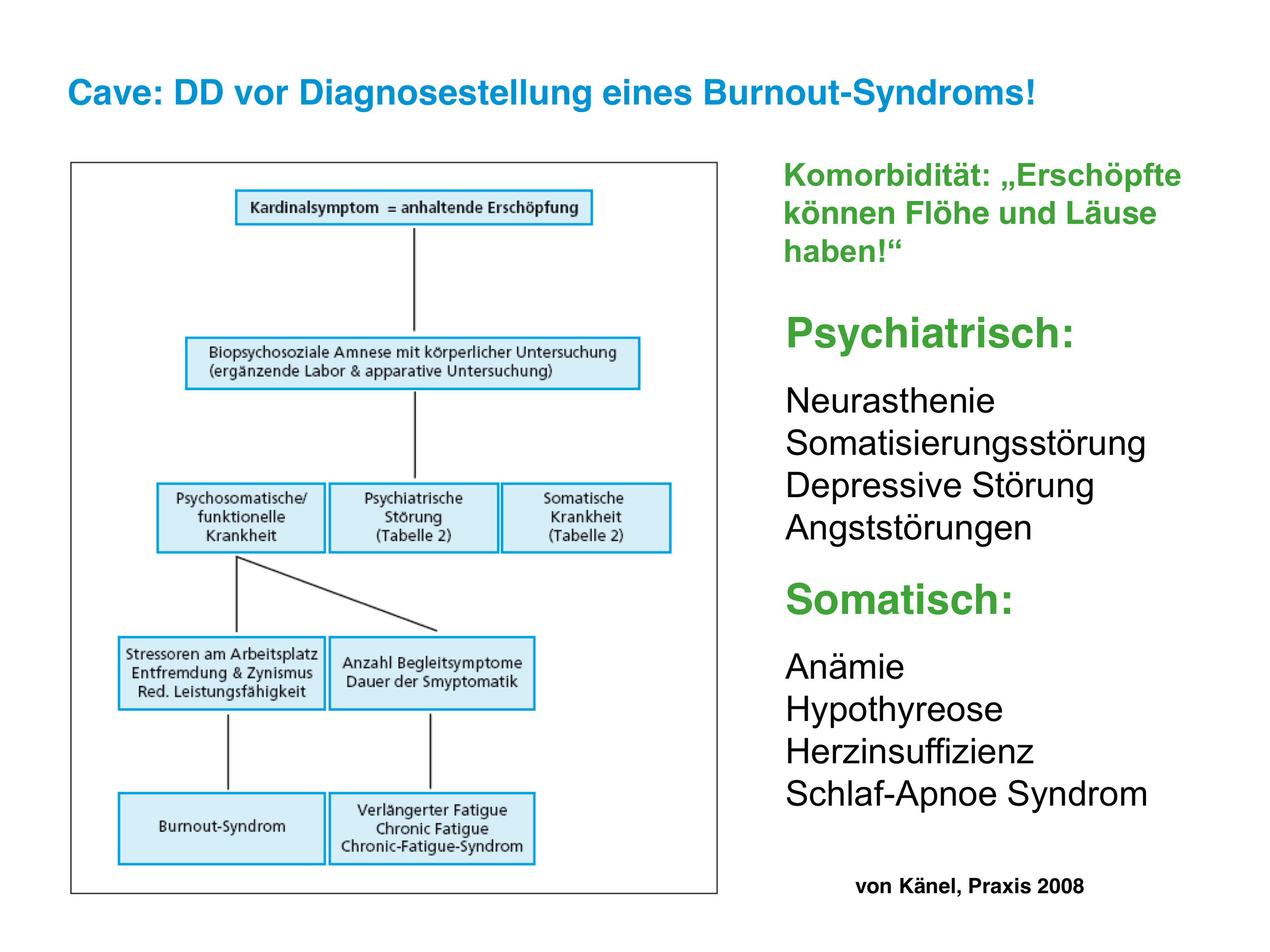

Burnout-Gefahr bei Internisten?

Fast zeitgleich, Mitte Juli, befragte eine Ärzteversicherung in England gut 600 Mediziner – und 85 Prozent bekundeten, schon mindestens ein psychisches Problem gehabt zu haben. Wobei ein Drittel – 32 Prozent – äusserten, einmal in ihrer Berufskarriere eine Depression durchlitten zu haben. Und 10 Prozent feststellten, dass sie schon Selbstmordabsichten gehegt hatten.

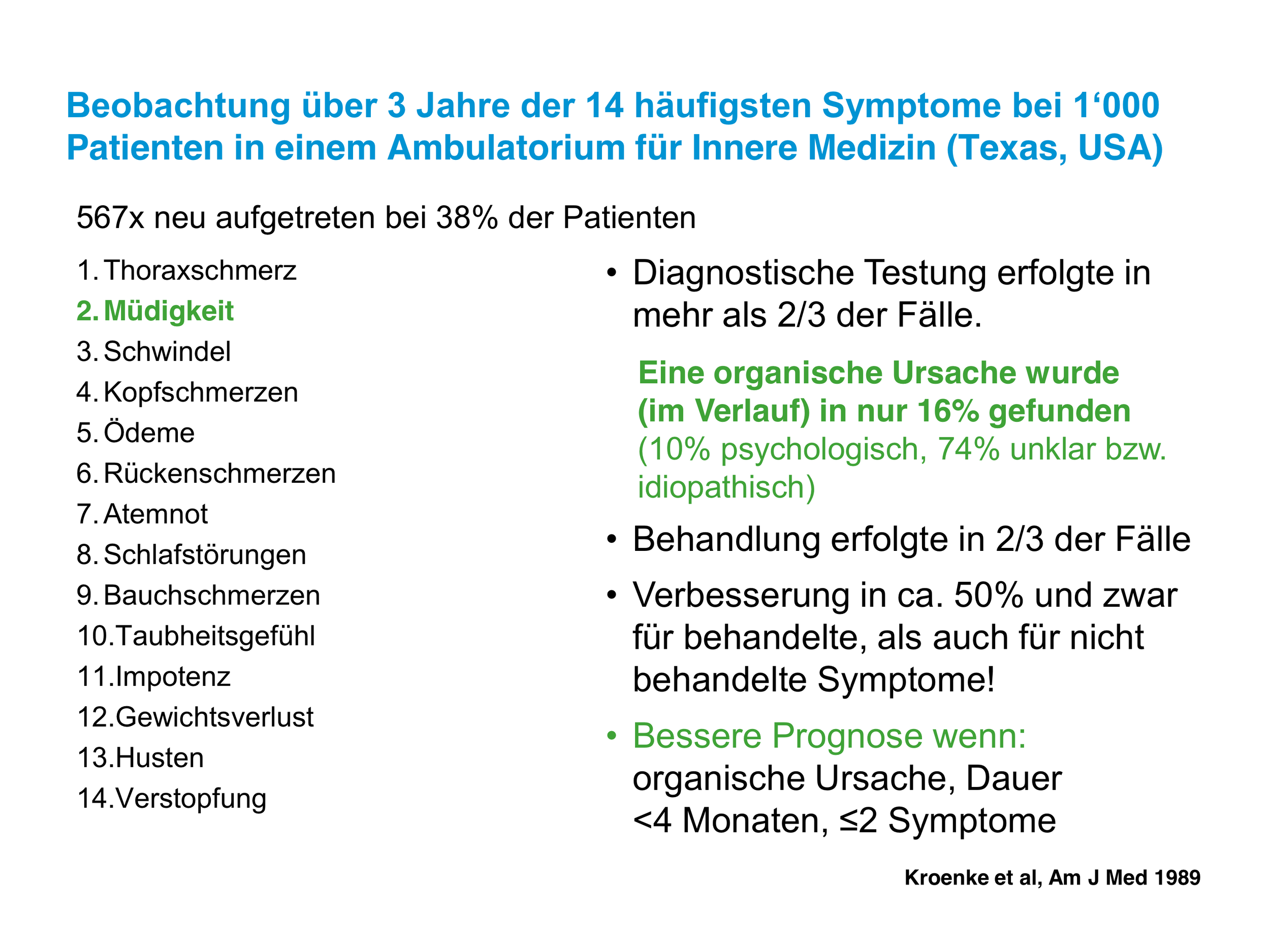

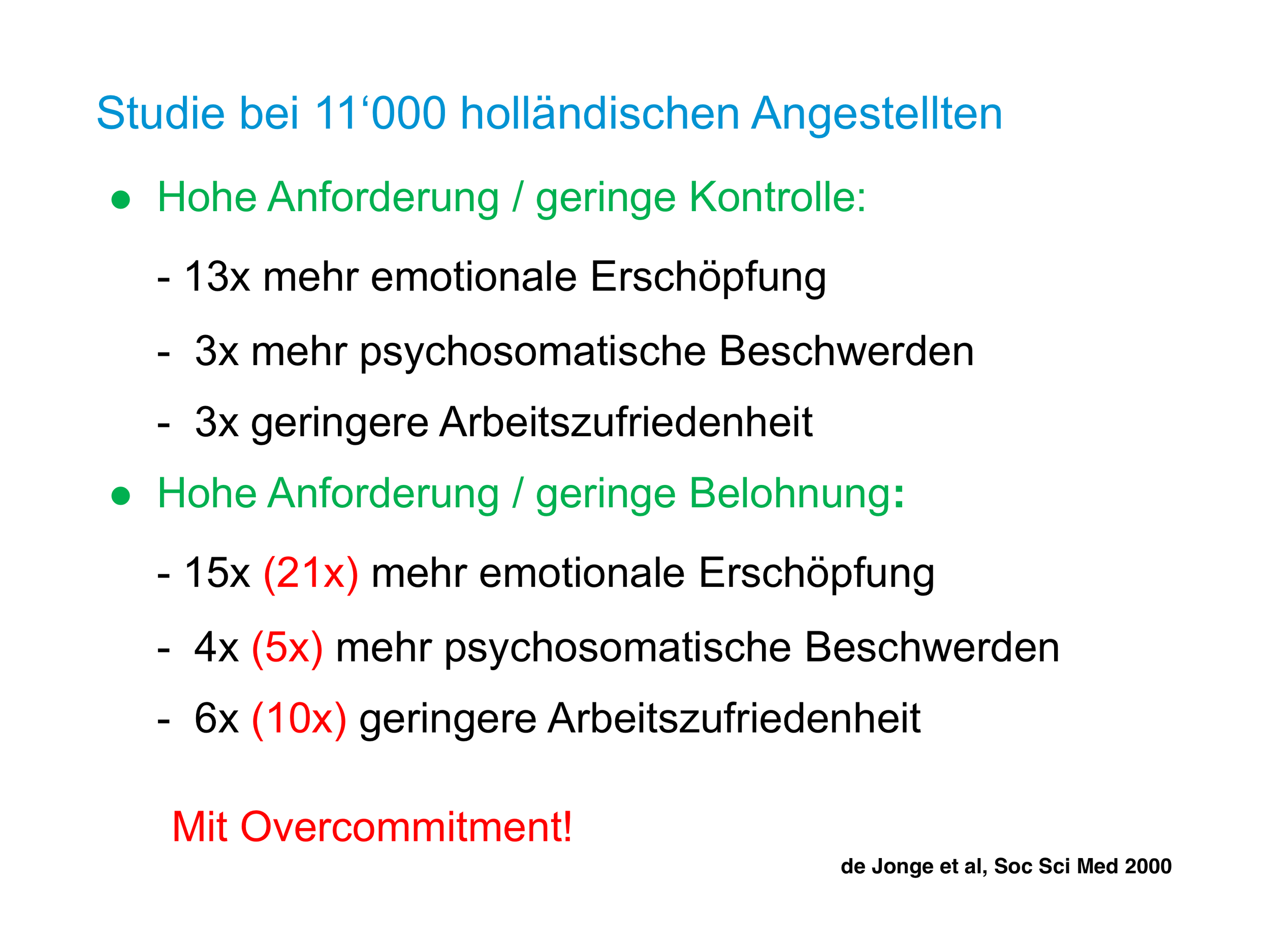

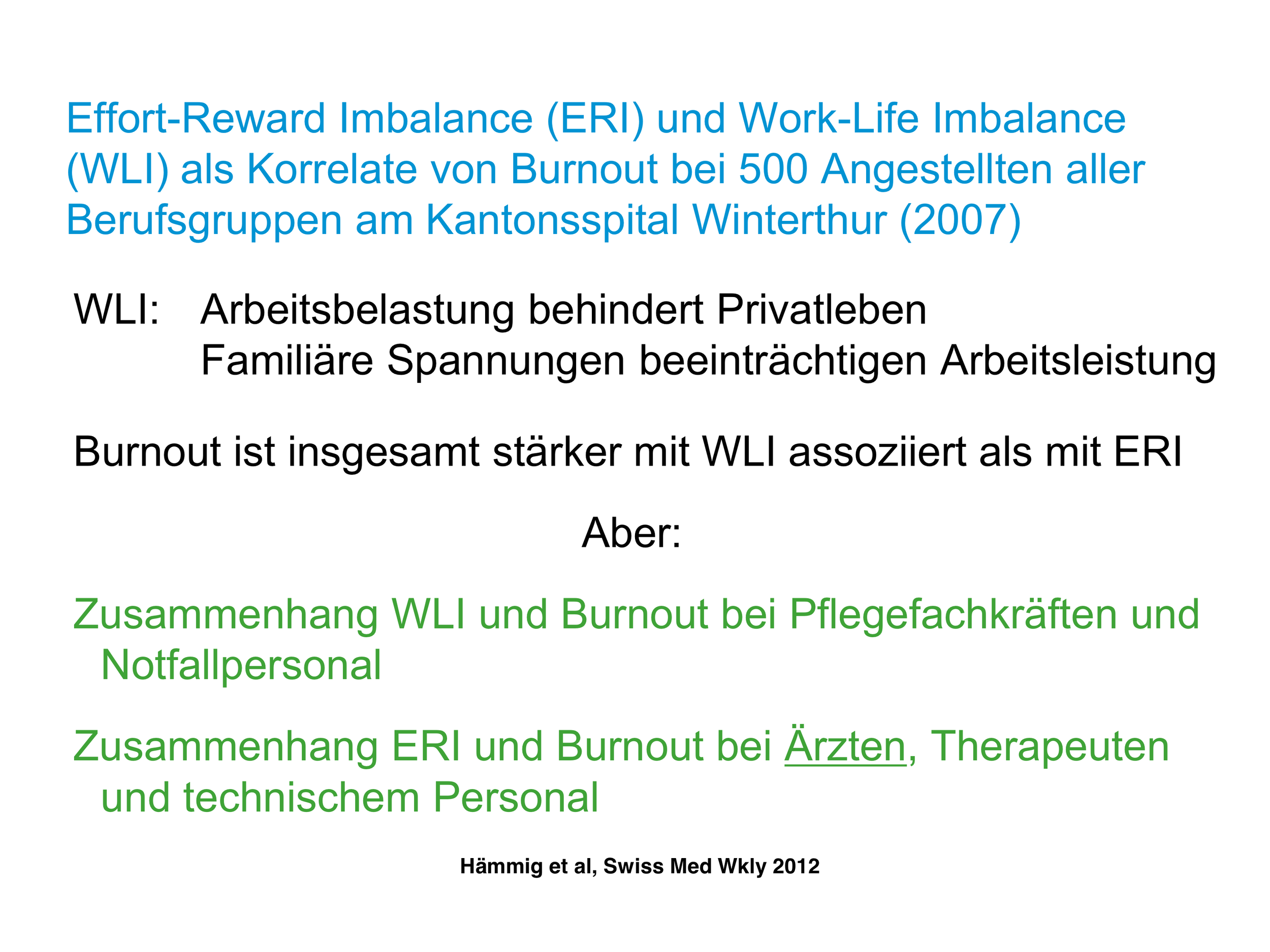

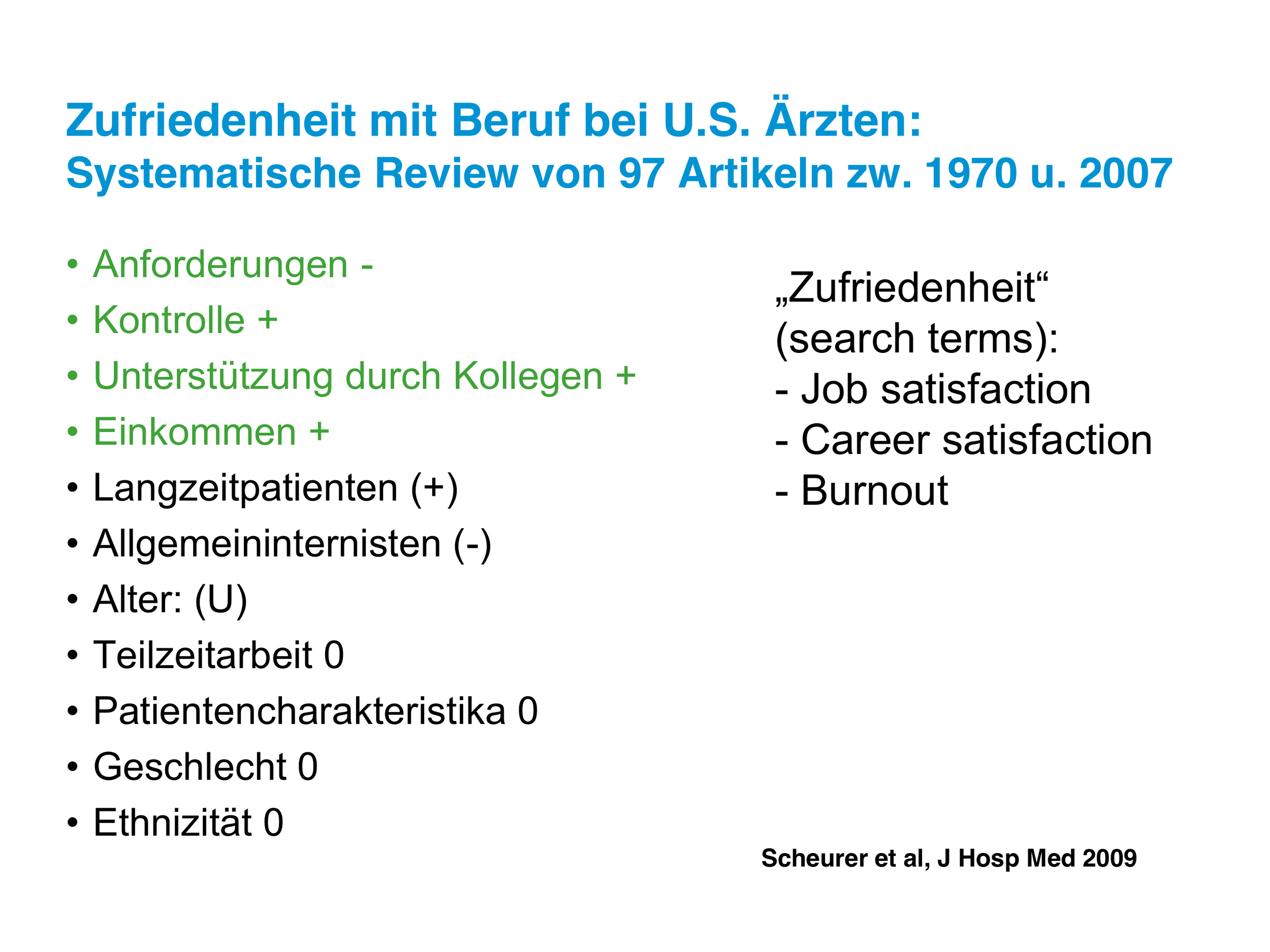

Dramatisch auch eine Zahl, die ebenfalls diesen Sommer aus den USA kam: Danach hat jeder zweite Arzt für Innere Medizin schon ein Burnout erlitten; Basis hier war die jährliche Untersuchung «Physician Lifestyle Report 2015» des amerikanischen Branchennetzwerks «Medscape».

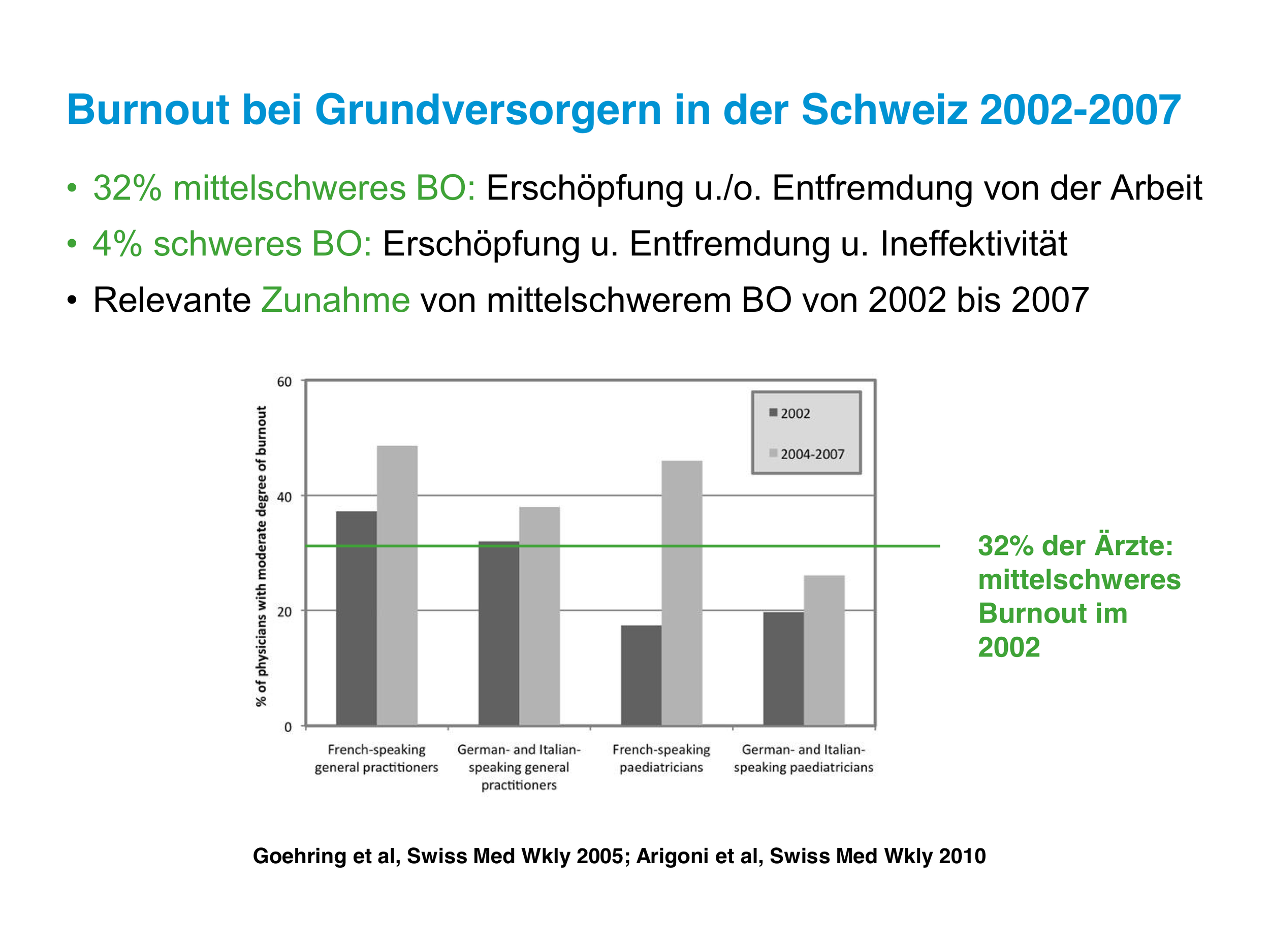

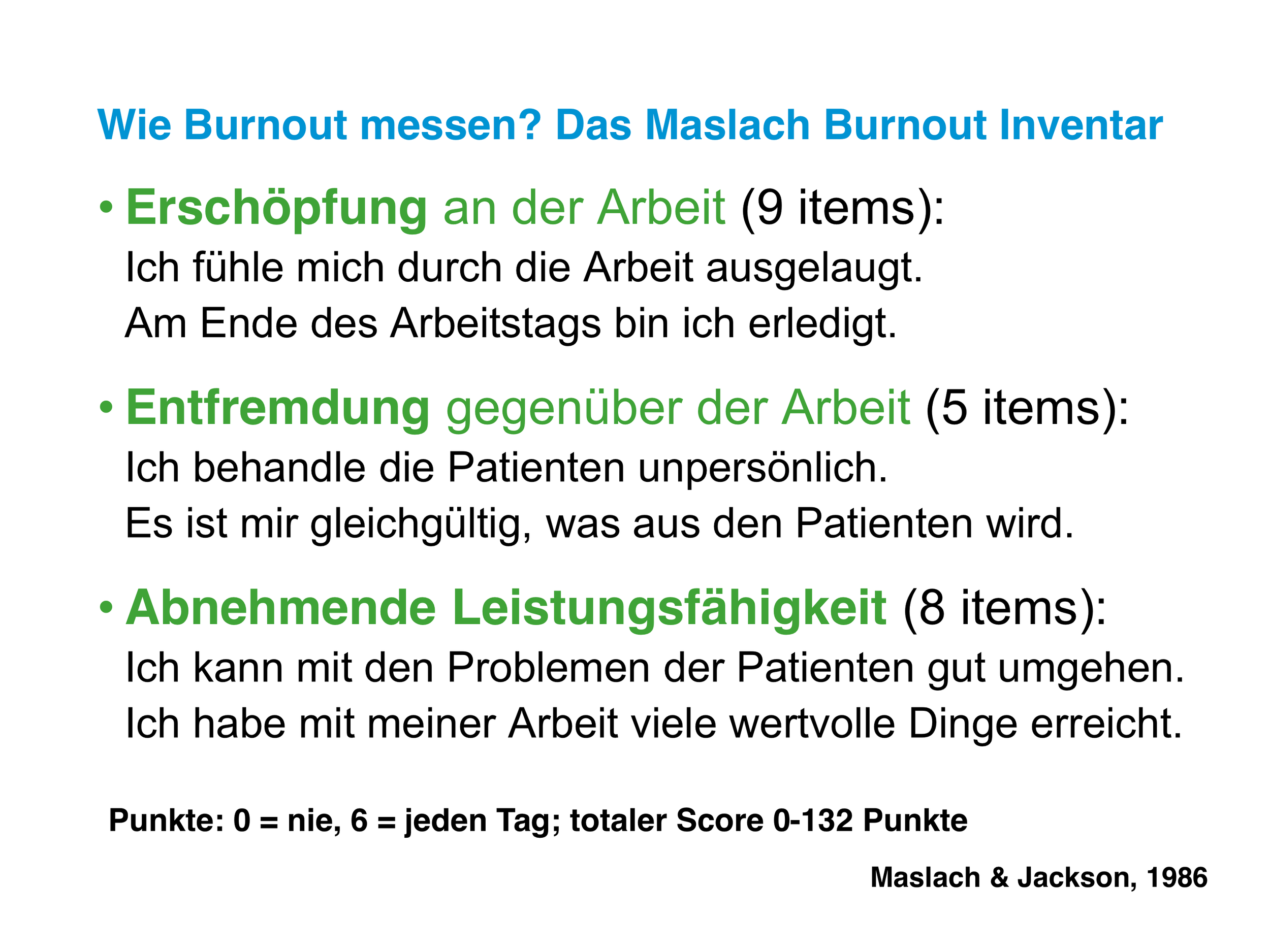

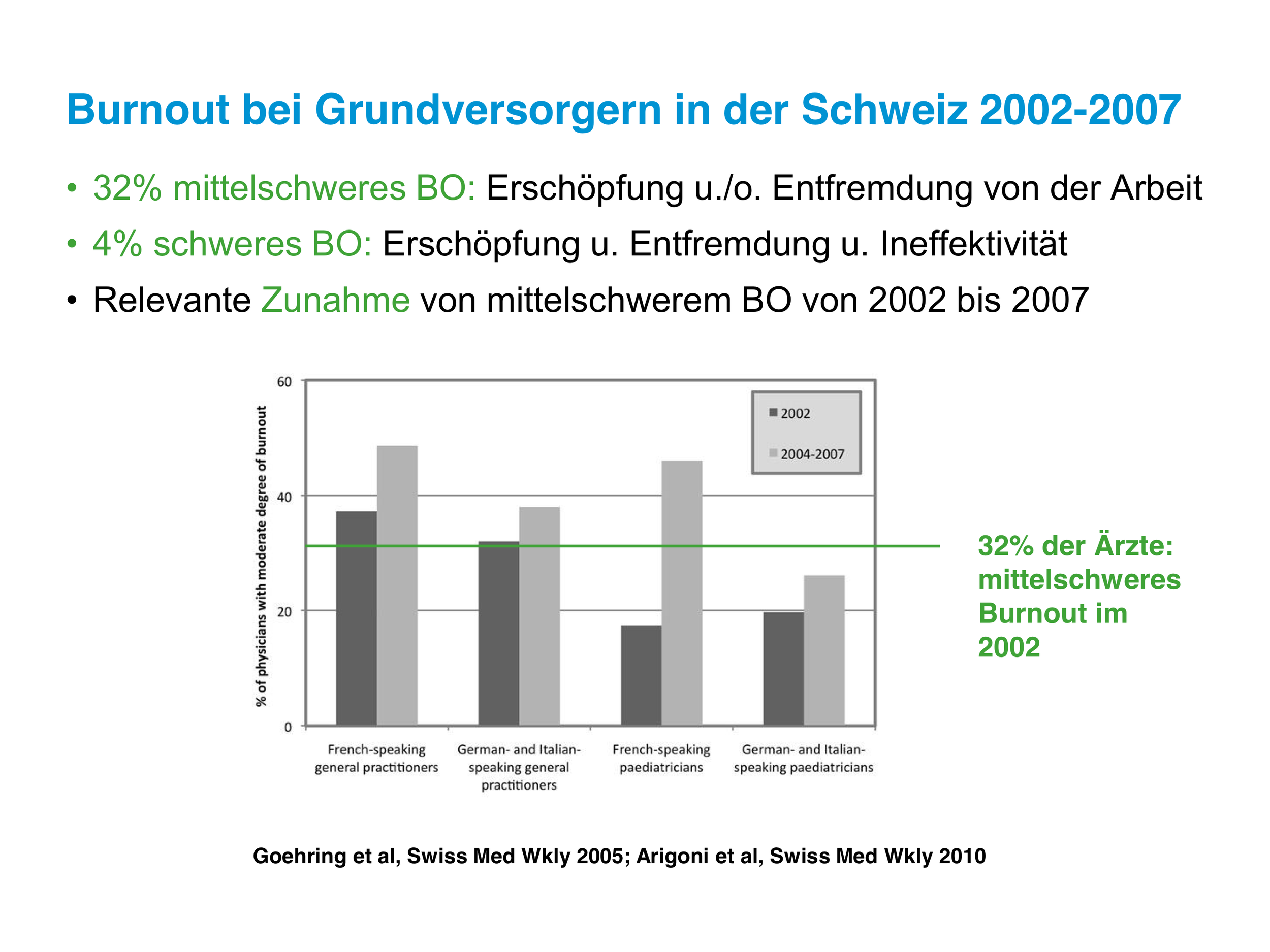

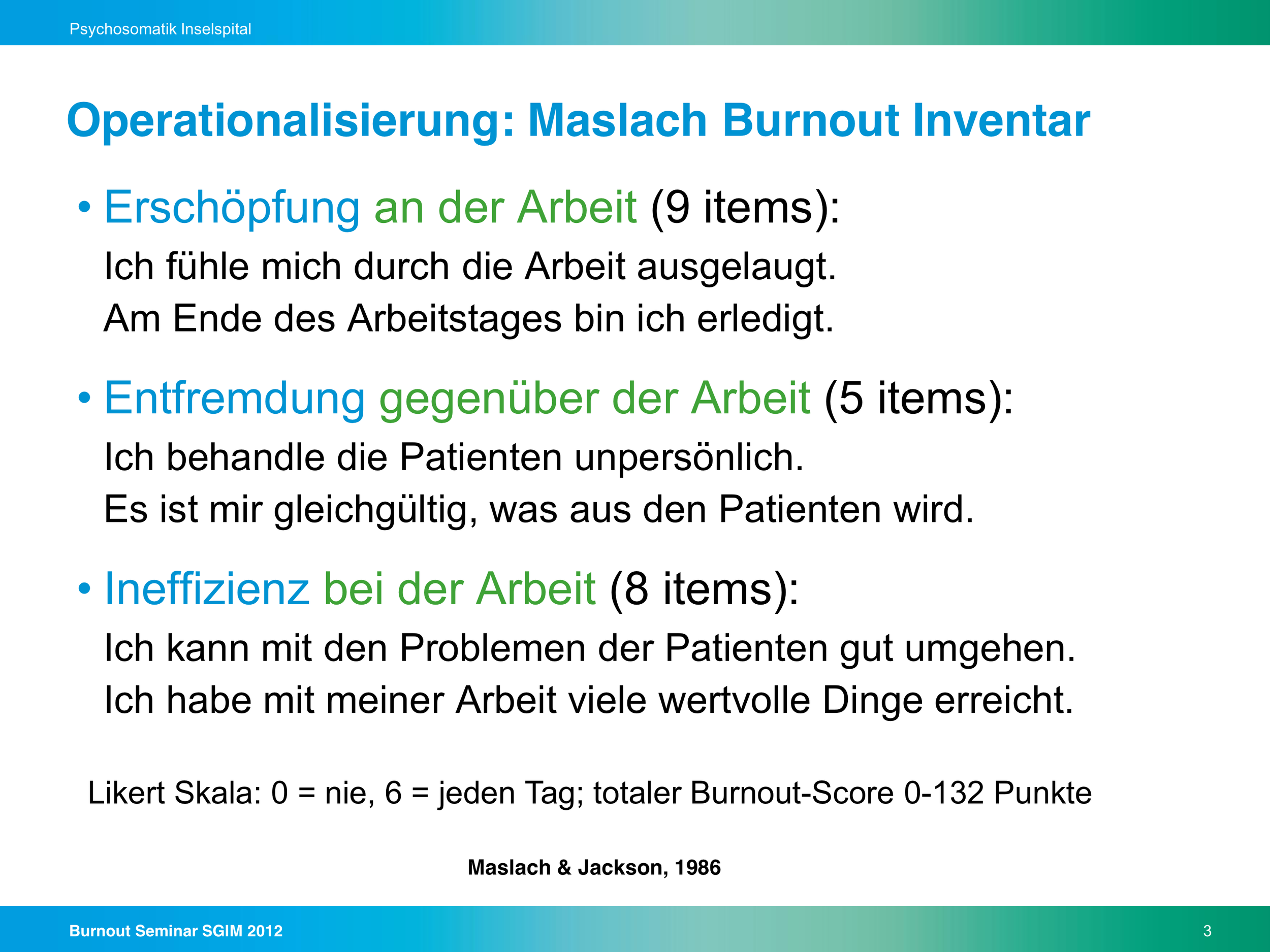

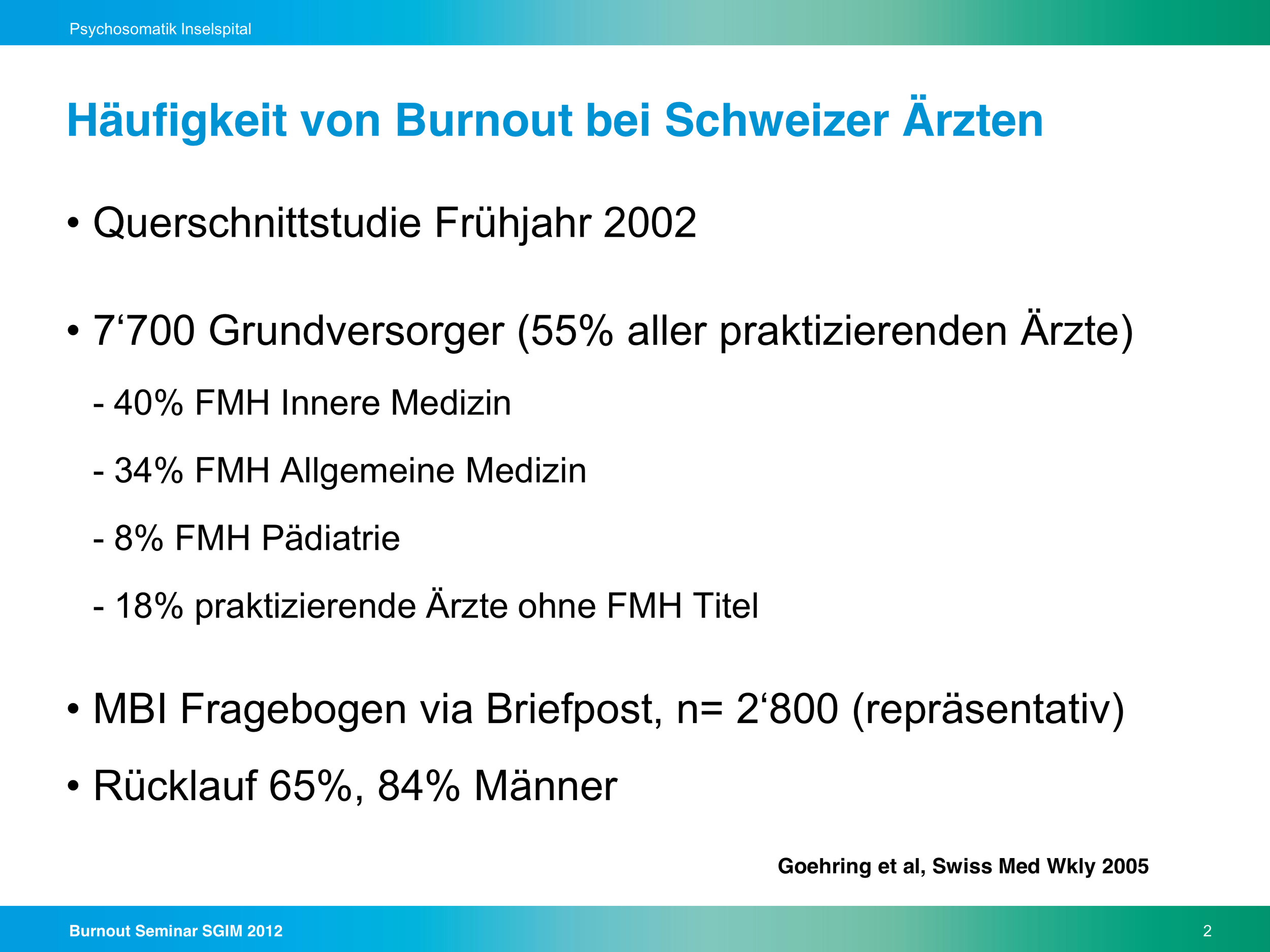

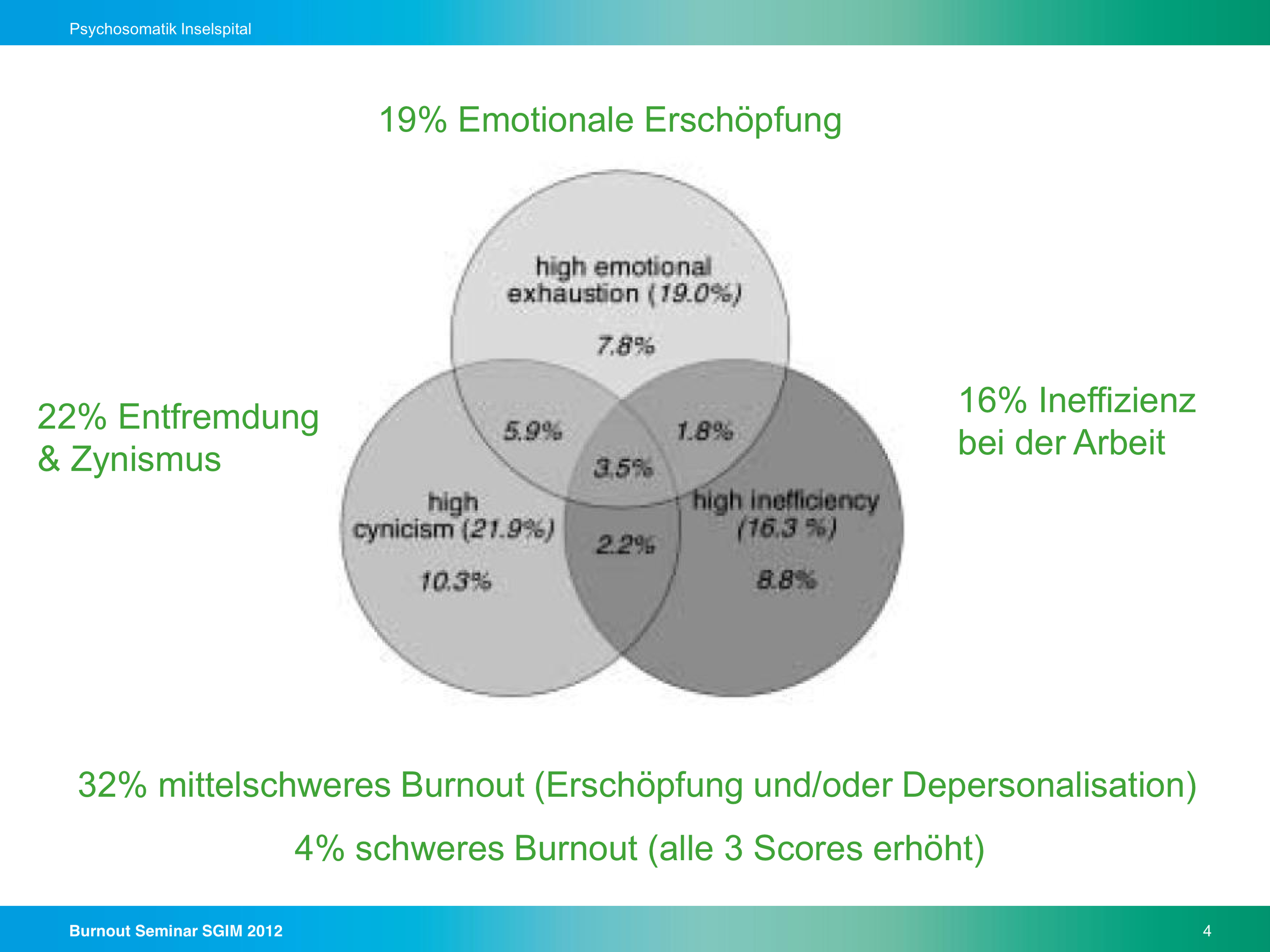

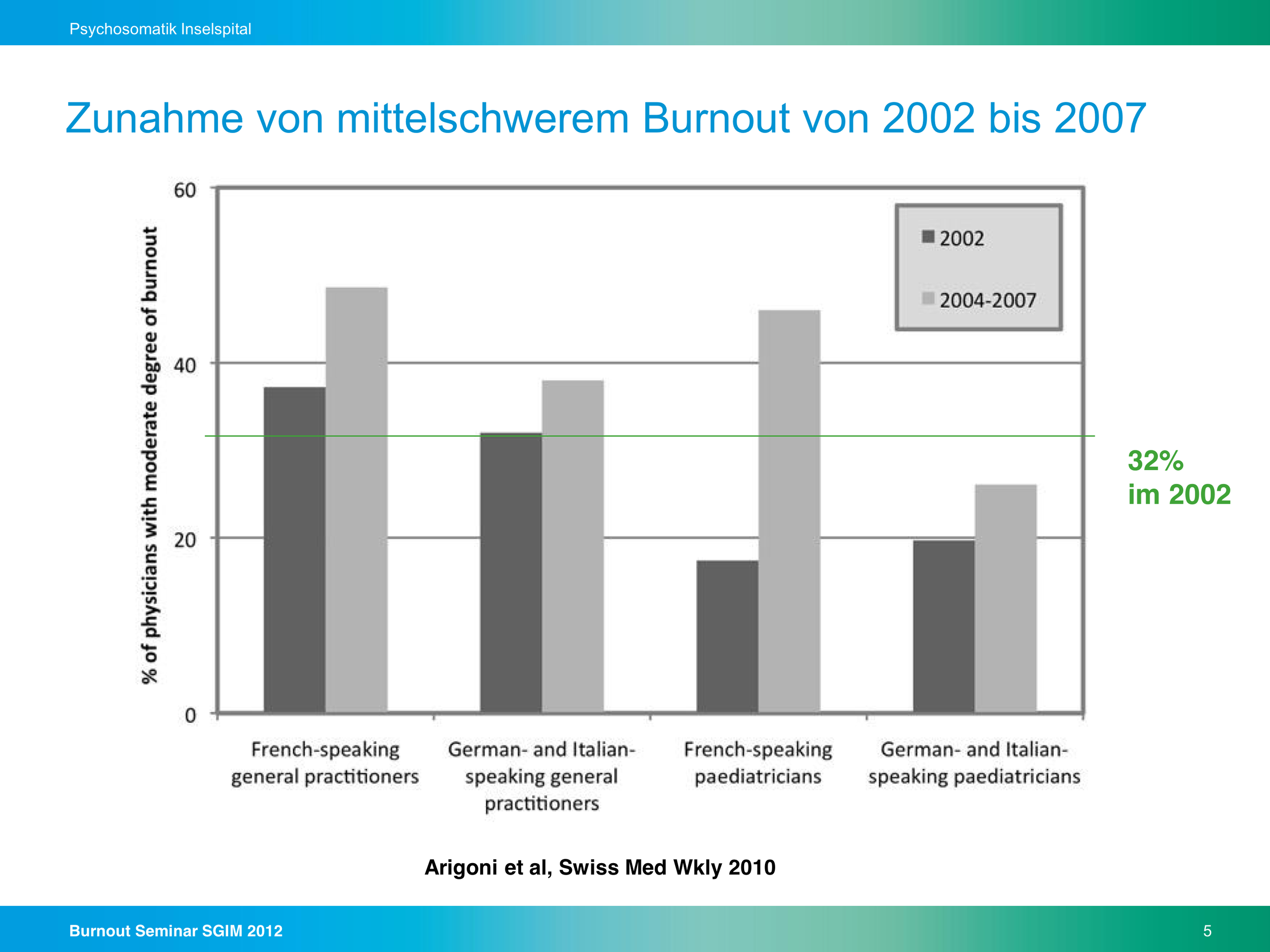

Nun soll auf der anderen Seite nicht dramatisiert werden: In derartigen Selbsteinschätzungen wird womöglich auch viel Kritik an anders gelagerten Zuständen hineingepackt. In der Schweiz kam zum Beispiel eine Erhebung aus dem Jahr 2005 zu doch recht gemässigteren Ergebnissen. Nach einer Fragebogen-Erhebung bei 1'784 hiesigen Ärzten wurden bei 19 Prozent hohe Werte für emotionale Erschöpfung gefunden. Und nur bei 4 Prozent hohe Burnout-Werte in allen Parametern.

Catherine Goehring, Martine Bouvier Gallacchi, Beat Künzi, Patrick Bovier: Psychosocial and professional characteristics of burnout in Swiss primary care practitioners: a cross-sectional survey», in: «Swiss Medical Weekly», März 2005.

Es kommt also auch, wie immer, auf die Erhebung an. Und auf die Einschätzung der Befragten. Interessant ist nun der Text, den ein Arzt gestern im «Guardian» veröffentlicht hat – anonym, versteht sich.

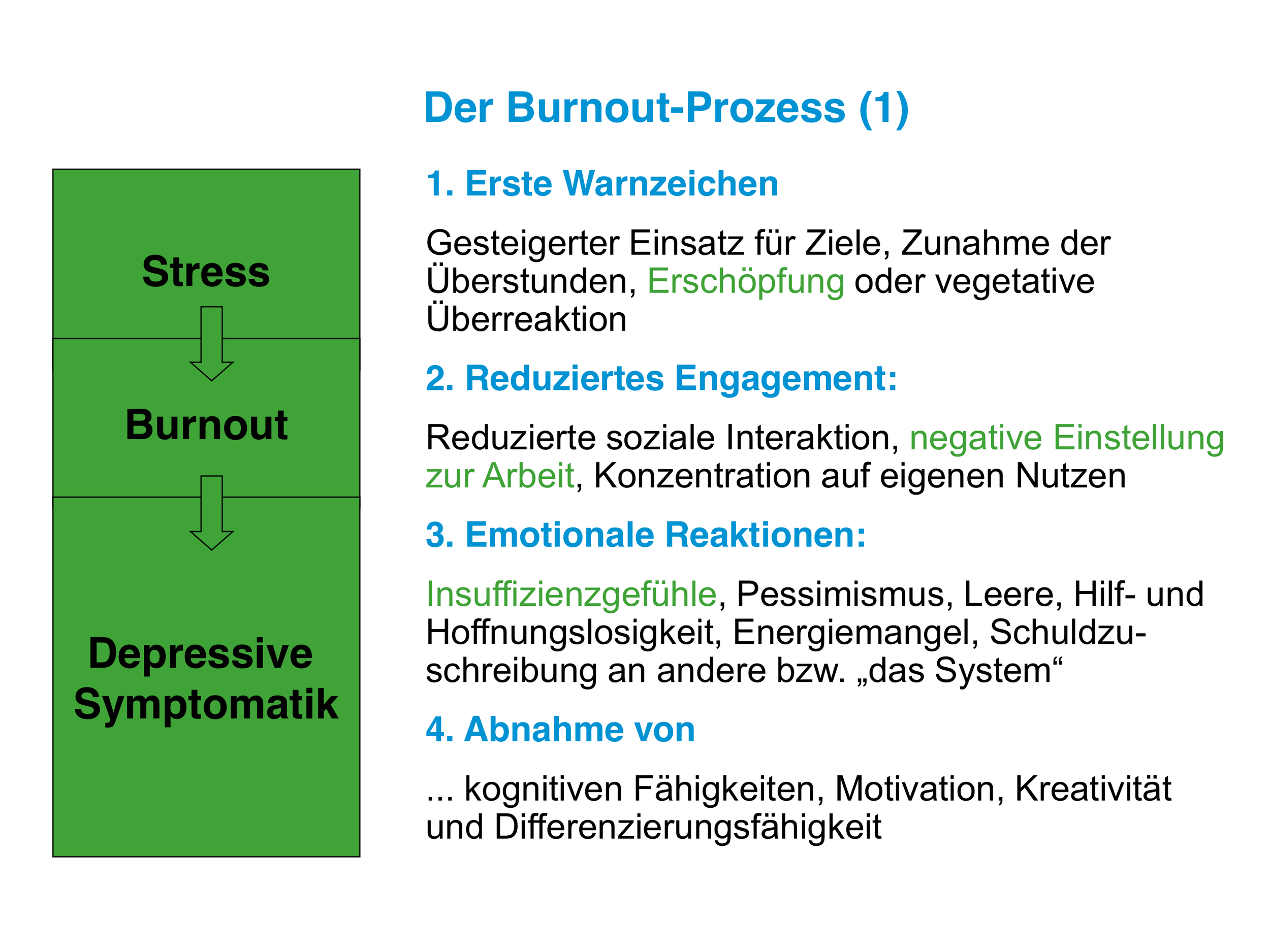

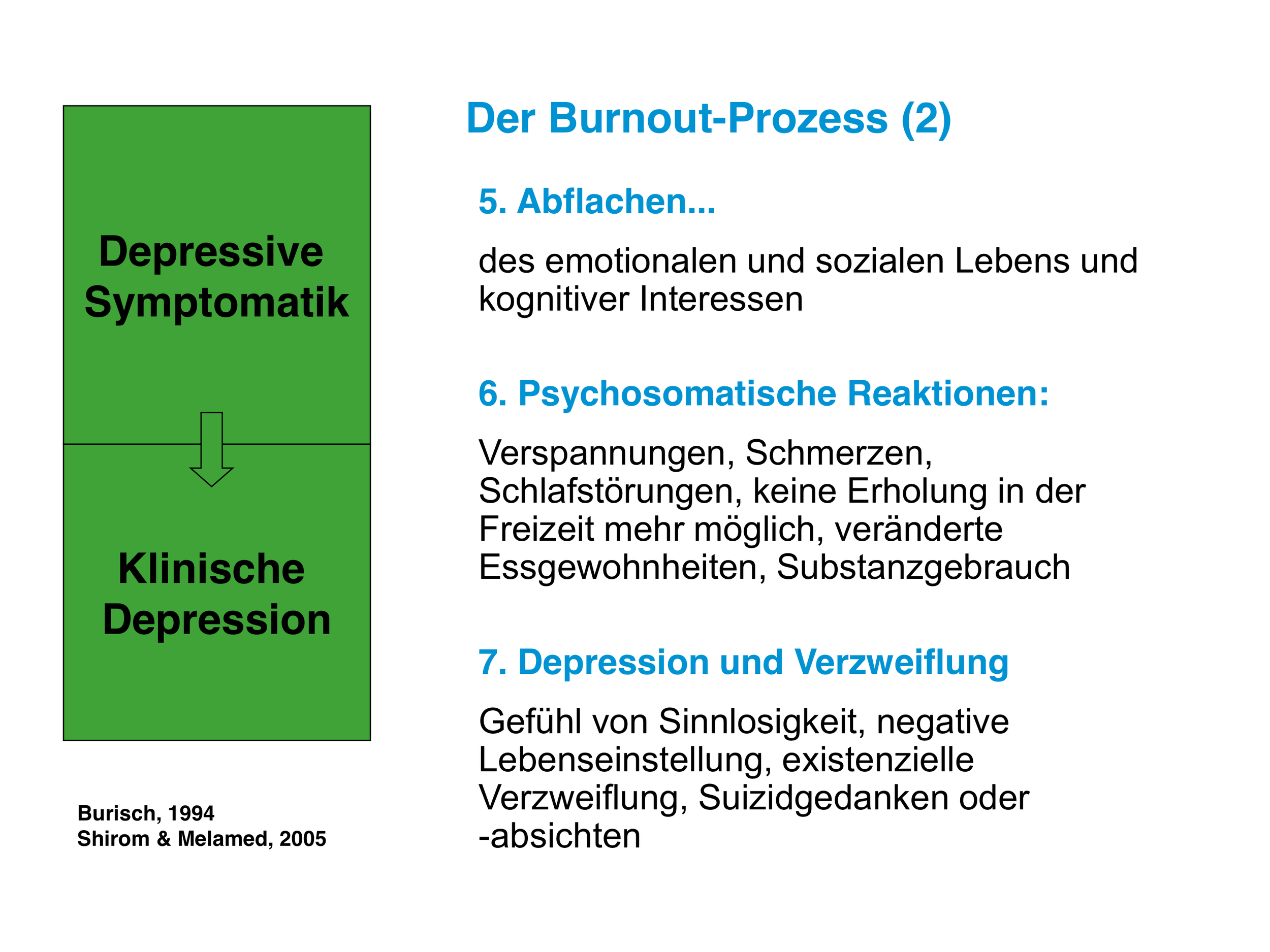

Der Mann erlitt drei Jahre nach dem Staatsexamen – in seiner Assistenzarzt-Zeit – eine schwere Depression. Zuvor schon hatte er leichte depressive Anfälle gehabt; in der Stress-Situation des Berufseinstiegs trank er oft zuviel. Versagensängste kamen auf, er machte sich Selbstvorwürfe. Liess sich dann Antidepressiva verschreiben, wagte später eine Elektrokonvulsionstherapie.

Mehr Selbstvertrauen als Arzt

Zusammen mit der Medikation und einer guten Betreuung im Umfeld zeigte sich tatsächlich eine Wirkung: Nach einer längeren Auszeit konnte der Arzt wieder zurück an die Arbeit, und er fühlte sich auch selber geheilt.

Anonymous fragt nun, wie er sich in diesem Prozess durch Depression und Heilung verändert hat – bei seiner Tätigkeit, in seinem Verhältnis zu den Patienten. Sein Fazit: Die Entwicklung war grundsätzlich positiv.

Er war jetzt stabiler, und er hatte mehr Selbstvertrauen als Arzt: Denn sein Eindruck war, dass niemals wieder etwas so schwierig sein könnte wie das, was er gerade durchgemacht hatte.

Anonymous, «My nervous breakdown as a doctor made me doubt my patients' depression», in: «The Guardian»

Zugleich aber änderte sich seine Haltung zu den Patienten. Es war keineswegs so, dass seine Empathie gegenüber Depressiven gestiegen wäre. Im Gegenteil: Wenn Patienten klagten, bedrückt zu sein, reagierte der geheilte Arzt gereizt. «Einfach gesagt: Ich glaubte nicht mehr, dass Depression eine Krankheit sei.»

Denn in der Phase seiner eigenen Erkrankung war ihm wieder und wieder gesagt worden, dass sein Zusammenbruch letztlich eine Unfähigkeit sei, mit den Rückschlägen des Lebens umzugehen. «Und so begann ich zu glauben, dass dies bei den meisten Leuten mit einer ähnlichen Diagnose auch der der Fall ist.»

«Ich würde es niemandem wünschen»

Am Ende war «Anonymous» zwar geheilt, aber seine Denkweise war, wie er selber sagt, beschädigt, «flawed». Erst nachdem er dann wieder viel Zeit mit Patienten verbracht hatte, nachdem er mit ihnen Herkunft, Hintergrund und deren Krankheit genau ausgelotet hatte – erst dann begann er einzusehen, wie wahllos psychische Erkrankungen wirklich sind.

Sein Fazit? Eine Depression kann die ganze Identität zerstören, den Selbstwert und alle alten Überzeugungen. «Obwohl sie mich zu einem empathischeren Arzt und einer stärkeren Person gemacht hat, würde ich sie niemandem wünschen.»