Das Burnout-Syndrom: eine medizinische Perspektive

The Burnout Syndrome: A Medical Perspective, in: Praxis 2008; 97: 477–487 (Aktualisiert 2015)

Prof. Dr. med. Roland von Känel

Prof. Dr. med. Roland von Känel, Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin sowie für Psychiatrie und Psychotherapie. Chefarzt Psychosomatische Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Barmelweid, Titularprofessor an der Medizinischen Fakultät der Universität Bern und Forschungsleiter (CSO) von burnoutprotector ™

Einleitung

Der Begriff Burnout-Syndrom (zu Deutsch Ausgebranntsein) als ein Komplex von körperlichen, emotionalen, kognitiven und verhaltensorientierten Symptomen wurde in wissenschaftlicher Form 1974 durch den New Yorker

Psychoanalytiker Herbert Freudenberger eingeführt [1]. Dieser beschrieb bei in sozialen Einrichtungen tätigen Freiwilligen unter anderem Erschöpfung und Müdigkeit, Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden und Schlaflosigkeit, Gereiztheit und Ungeduld, ein Verlust an Flexibilität im Denken und Abnahme von zielgerichtetem und absichtsvollem Handeln.

Interessanterweise soll bereits Goethe an einem Burnout gelitten haben, welches er durch ein «time out» von seiner Arbeit mit einer Italienreise kurieren konnte, um anschliessend zur alten literarischen Schaffenskraft zurückzufinden. Graham Greene beschreibt in seinem Roman «A Burn Out Case» einen Architekten, der seiner Arbeit gegenüber zunehmend desillusioniert eingestellt ist und das bisher Geleistete zynisch abwertet. Die Romanfigur Thomas Buddenbrook wird als müder und verdrossener Mann be- schrieben, dem jede Aktivität eine Anstrengung abverlangte und welchem es an feurigem Interesse gänzlich mangelte, nachdem er in seiner Jugend viel Fantasie, Schwungkraft und Idealismus gezeigt hatte. Diese literarischen Fallvignetten verdeutlichen, dass Burnout keine «Modediagnose» ist [2]. Vielmehr wurde seit den 1970er Jahren versucht, die bei ausgebrannten Individuen empirisch beobachteten Symptome, Persönlichkeitscharakteristika und Arbeitsbedingungen wissenschaftlich unter dem Begriff Burnout-Syndrom zu operationalisieren. Anfänglich herrschte die Meinung vor, dass Burnout ausschliesslich im Kontext der erwerbsmässigen Arbeit bei helfenden und sozialen Berufen mit hoher emotionaler Belastung auftritt (z.B. Pflegende und Lehrer) [3]. Heute kann man auch als Politiker [4], bei Arbeiten, die nicht primär durch zwischenmenschliche Interaktionen charakterisiert sind (z.B. in der Forschung) [5], als Sportler im Übertraining [6], in der Ehe [7] und in der Langzeitpflege eines kranken Angehörigen [8] ausbrennen.

Somit deutet vieles darauf hin, dass die vielfältigen und letztlich uncharakteristischen Symptome, welche einem Burnout-Syndrom zugeordnet werden, körperliche, emotionale, kognitive und verhaltensmässige Reaktionen auf einen chronischen psychischen und/oder physischen Stressor darstellen. In diesem Sinne wäre das Burnout-Syndrom am ehesten als eine unspezifische Stress- erkrankung zu verstehen [9,10]. Diese manifestiert sich klinisch mit dem Leitsymptom Erschöpfung im Kontext verschiedener chronischer psychosozialer Belastungen vor dem Hintergrund einer lebensgeschichtlich erworbenen erhöhten Stressbereitschaft [11], gewissen Persönlichkeitsvariablen [12] und verfügbaren Coping-Strategien im Umgang mit Stress [13]. Genetische Faktoren scheinen beim Burnout eine untergeordnete Rolle zu spielen [14]. Die Konzeptualisierung von Burnout als chronische Stresskrankheit bietet allerdings wenig zusätzlichen klinischen und wissenschaftlichen Nutzen. Deshalb wurde argumentiert, dass der Begriff Burnout im ursprünglichen Sinne von Maslach nur auf Arbeitnehmer angewendet werden sollte, die sich über lange Zeit in einer bezahlten Tätigkeit mit Dienst am Mitmenschen emotional erschöpft haben [15].

Definition

Das Burnout-Syndrom ist kein spezifisches Krankheitsbild mit eindeutig definierten Kriterien. Bis heute existieren weder ein objektiver Krankheitsmarker noch eine einheitliche Definition der Symptome, welche ein Burnout-Syndrom charakterisieren. Die von Maslach & Jackson operationaliserten Symptomdimensionen wurden wohl am häufigsten verwendet und sind am besten unter- sucht [16]. Neben a) einer Erschöpfung an der Arbeit beschrieben die Autoren b) eine Entfremdung von und zynische Einstellung gegenüber der Arbeit sowie c) eine reduzierte Leistungsfähigkeit bei der Arbeit. Mit dem Maslach Burnout Inventar (MBI) können die Burnoutassoziierten Symptome vom Individuum selbst in standardisierter Form erfasst und der Schweregrad eines Burnout- Syndroms festgelegt werden. Typische items im MBI-Fragebogen bezogen auf den Beruf des Arztes wären etwa «Am Ende eines Praxistages bin ich erledigt» (Erschöpfung); «Ich behandle die Patienten gleichgültig» (Entfremdung) und «Ich kann mit den Problemen der Patienten nicht gut umgehen» (Ineffek-tivität). Vertreter der «Erschöpfungshypothese» sind der Ansicht, dass Entfremdung von der Arbeit und vor allem Unzufriedenheit mit der beruflichen Leistung wenig Bedeutung für das Burnout-Konzept hätten und vielmehr die durchgreifende «vitale» emotionale, körperliche und kognitive Erschöpfung als Kardinalsymptom im Vordergrund stehe [10,17]. Wiederum andere Ansätze versuchen Burnout als einen klinischen Prozess zu definieren, in dessen Ablauf verschiedene Symptome auftreten können [18].

Das Burnout-Syndrom ist in der ICD-10 nicht als Diagnose, sondern mit der Ziffer Z73.0 unter den Problemen mit der Lebensbewältigung (Z73) als Faktor aufgeführt, welcher den Gesundheitszustand beeinflusst und zur Inanspruchnahme von Gesundheitsdiensten führt. Damit hat das Burnout-Syndrom zwar Krankheitswert, ist aber keine anerkannte somatische oder psychiatrische Krankheit. Dies mag erklären, warum die For- schung zum Burnout in den letzten Jahren auf verschiedenen Fachgebieten vorangetrieben wurde, unter anderem von der Arbeits- und Organisations- psychologie. Dadurch, dass Burnout keine offiziell anerkannte Krankheit ist, ergebensichtiefgreifendeKonsequenzen für die behandelnden Ärzte im Umgang mit der Schweizerischen Invalidenversi- cherung (IV) und den Kostenträgern im Gesundheitswesen. Die zunehmende Inakzeptanz von «körperlichen Beschwerden ohne objektiven Befund» (z.B. somatoforme Störungen und Fibromyalgie) bei der Begutachtung der Ar- beitsfähigkeit für die IV ist für klinisch tätige Ärztinnen und Ärzte zur alltäglichen Herausforderung geworden [19]. Ob Bestrebungen, die das Burnout- Syndrom als funktionelles somatisches Syndrom verstehen [20], dazu führen werden, dieses als anerkannte medizinische Krankheit auf der Achse III ins DSM-V oder zukünftiger Versionen der ICD aufzunehmen, wird die Zukunft zeigen [21].

Epidemiologie

Die Häufigkeit des Burnout-Syndroms wird ebenso heterogen angegeben wie die verwendeten Definitionskriterien, eingesetzten Messinstrumente und untersuchten Populationen, sodass sich keine allgemeingültigen Aussagen machen lassen [3,22–24]. Beispielsweise schwankt die Prävalenz von Burnout bei Assistenzärzten in Nordamerika zwischen 18% und 82% [23]. Eine kürzlich in der Schweiz bei Grundversorgern durchgeführte Studie ergab ein schweres Burnout bei 4% und ein mittelschweres Burnout (Erschöpfung und/oder Entfremdung von der Arbeit) bei fast einem Drittel der Befragten, was europäischem Durchschnitt entspricht [24]. Demogra fische Prädiktoren für ein Burnout bei Schweizer Ärzten waren männliches Geschlecht, ein mittleres Alter und Prak- tizieren auf dem Land. Berufsbezogene Prädiktoren waren eine hohe Arbeitsbelastung, Verkehr mit Krankenversicherern, übermässig empfundene Ansprüche der Patienten und konfliktuöse Beziehungen am Arbeitsplatz [24].

Pathogenese

Pathogenetisch führt beim Burnout- Syndrom ein kompliziertes Wechselspiel zwischen Persönlichkeitseigenschaften und beruflichen Umweltfaktoren mittel- bis langfristig in eine verhängnisvolle seelische, körperliche, psychosoziale und vor allem berufliche Sackgasse [3,18]. Eine spezifische «Burnout-Persönlichkeit» existiert nicht. Burnout-gefährdet scheinen allerdings Persönlichkeiten, welche sich bei der Arbeit übermässig verausgaben (sog. overcommitment), sei es, weil sie sich zu leicht vereinnahmen lassen, unter Zeitdruck geraten und nicht abgrenzen können, oder weil sie zu wenig Bestätigung und Befriedigung neben der Arbeit finden [25]. Ebenfalls gefährdet scheinen autoritäre und zwanghafte Persönlichkeiten mit Angst vor Kontrollverlust, welche Mühe haben, Arbeiten abzugeben oder Hilfe anzunehmen, wenn Entlastung notwendig wäre [12]. Verschiedene Faktoren bestimmen das Stresspotenzial und damit die «Toxizität» des Arbeitsplatzes im Hinblick auf die Entwicklung eines Burnout-Syndroms. Die Kombination von a) hohen Anforderungen (z.B. lange Arbeitszeiten, zu viel Verantwortung), b) geringem Handlungsspielraum bei der Arbeit (fehlende Kontrolle), c) geringer Belohnung für das Geleistete (in Form von Lohn, Anerkennung, Aufstiegsmöglichkeiten und Fairness) und d) wenig soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und Mitarbeitende ist ungünstig [25–28]. Bei dieser Konstellation ergibt sich ein mehrfach erhöhtes Risiko für emotionale Erschöpfung, psychosomatische Beschwerden und Arbeitsunzufriedenheit, wobei Persönlichkeiten mit einer übersteigerten Verausgabungsbereitschaft das höchste Risiko zeigen [29]. Es besteht ein prospektiver Zusammenhang zwischen Burnout und mehr als dreitägigen Abwesenheiten am Arbeitsplatz wegen körperlichen und psychischen Krankheiten [30]. Die resultierenden volkswirtschaftlichen Kosten sind enorm. Laut einer Studie des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) kosten die gesundheitlichen Auswirkungen von Stress am Arbeitsplatz die Schweizer Wirtschaft jährlich 4.2 Milliarden Schweizer Franken [28].

Durch die Diskrepanz zwischen den persönlichen Zielen und Idealen einer Person und den Anforderungen durch die beruflichen Realitäten kommt es zu inneren Spannungen. Diese Diskrepanzen können als allmählich wahrgenommene oder auch über lange Zeit unbemerkte Stressoren verstanden werden. Entscheidend für die Entwicklung eines Burnouts ist, ob eine Person die körperlichen und emotionalen Stressreaktionen rechtzeitig erkennt (d.h. bevor diese chronifizieren und sich gewissermassen neurobiologisch verselbstständigen) und genügend Handlungskompetenzen auf- weist, die Stress erzeugende Situation zu entschärfen. Gelingt dies nicht, so kommt es zu einer psychophysischen Erschöpfung des Gesamtorganismus als Folge von Tendenzen zur Selbstüberforderung bei Menschen, die nie gelernt – oder verlernt – haben, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und irgendwann de Anforderungen ihres Berufsalltags nicht mehr gewachsen sind.

Diagnostik

Ein objektiver Parameter zur Diagnostik von Burnout existiert nicht. Eine operationalisierte Diagnostik ist mit Hilfe des MBI oder anderer Symptomkataloge [Burnout Risiko Test BRIX] möglich, wobei diese im klinischen Alltag kaum je eingesetzt werden.

Sie geben letztlich auch keine verbindliche Liste von Symptomen her, welche eindeutig die Diagnose eines Burnout-Syndroms erlauben [3,18].

Die Diagnose wird daher klinisch gestellt, meist anhand des Leitsymptoms der andauernden Erschöpfung und anderer psychosomatischer Beschwerden mit den Begleitphänomenen Distanzierung von der Arbeit und reduzierter beruflicher Leistung. In die Diagnostik fliesst oft der Umstand «belastende Arbeitsbedingungen» mit ein, welcher kein eigentliches Symptom ist. So wird der Begriff Burnout-Syndrom mitunter unreflektiert mit einer Erklärung für den eingeschränkten Gesundheitszustand gleichgesetzt.

Klinik

Die Symptome eines Burnout-Syndroms sind ebenso vielfältig wie unspezifisch, wobei ein Gefühl der Erschöpfung obligat erscheint. Verschiedene Autoren haben verdeutlicht, dass die Entwicklung eines Burnouts mit seinen vielfältigen körperlichen, emotionalen, kognitiven und verhaltensorientierten Symptomen als Prozess verläuft [18,31,32]. Bestimmte Symptome sind je nach Phase, in welcher sich der Patient befindet, häufiger anzutreffen (Tab. 1). Im klinischen Alltag verläuft der Burnout-Prozess allerdings nicht linear. Gewisse Phasen können rasch durchlaufen oder gar übersprungen werden.

Differentialdiagnose

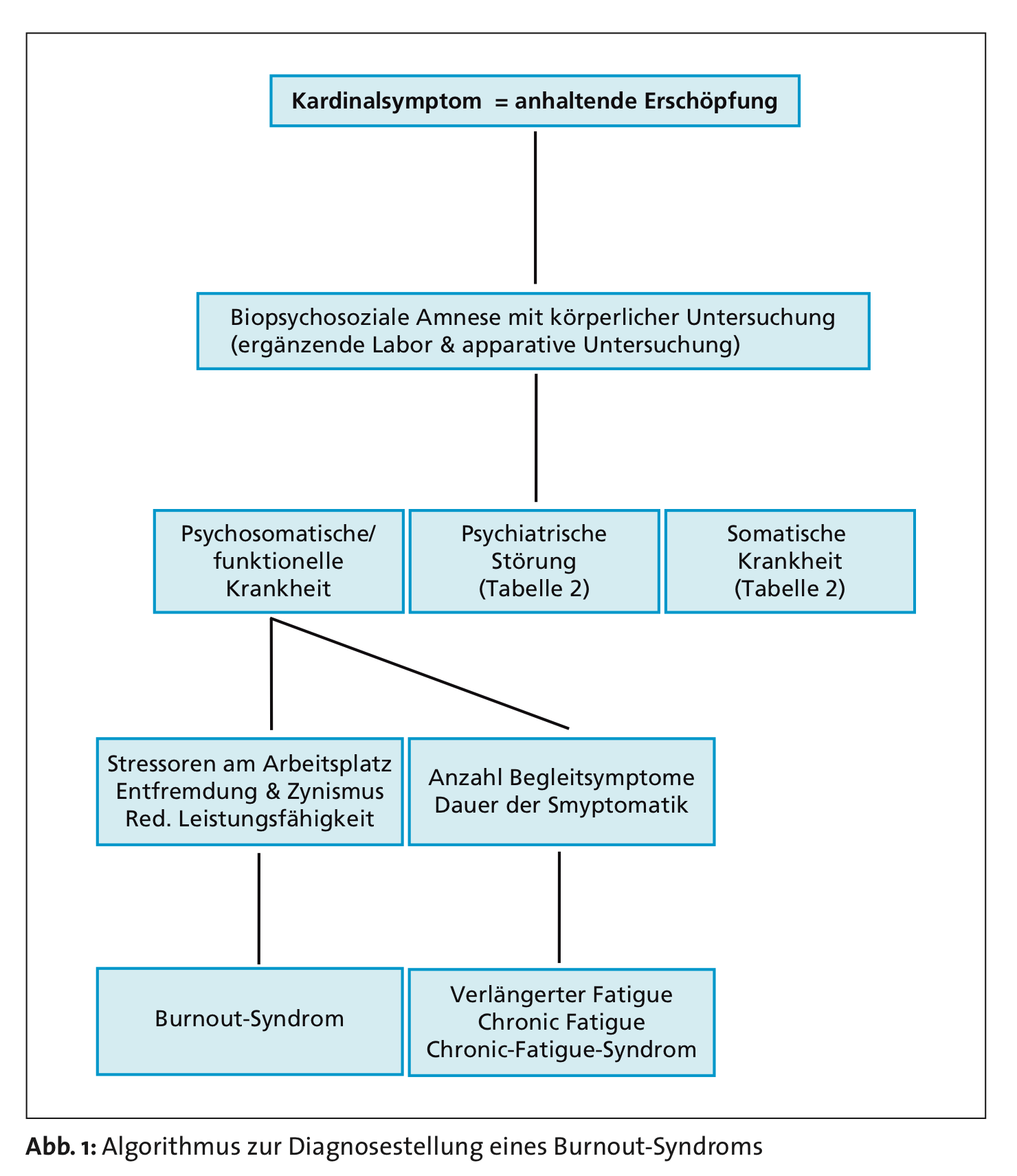

Die Differentialdiagnose orientiert sich am Kardinalsymptom Erschöpfung, welches mit Schläfrigkeit einhergehen kann und begrifflich oft schwierig von Müdigkeit abzugrenzen ist (Tab. 2). Erschöpfung bzw. Müdigkeit ist das nach Schmerzen am häufigsten geklagte Symptom in der Allgemeinbevölkerung und absolut unspezifisch [33]. Der praktische Arzt muss klar definierte somatische Ursachen für einen Erschöpfungszustand ausschliessen [34]. Beim erschöpften Patienten sind organische und subjektive Schlafstörungen systematisch zu explorieren. Das Chronic-Fatigue-Syndrom (CFS) ist durch eine mehr als sechs Monate andauernde durchdringende Müdigkeit (nicht Schläfrigkeit) nicht-organischer Ursache charakterisiert, die sich schleichend oder akut, oft im Anschluss an einen Infekt, einstellt und durch Ruhe nicht bessert [35]. Beim CFS (ICD-10 G93.3) werden charakteristische Begleitsymptome wie Schluck- schmerzen, druckdolente Lymphknoten und ein neuartiger Kopfschmerz gefordert [36], ansonsten von einer Chronic Fatigue (> 6 Monate Dauer) oder verlängerten Fatigue (1–6 Monate Dauer) (ICD-10 R53) gesprochen wird [37]. Bei verschiedenen psychiatrischen Störungen kann Erschöpfung bzw. Müdigkeit das Hauptsymptom sein (Neurasthenie F48.0) oder als Begleitsymptom auf- treten. Patienten können gleichzeitig mehrere mit Erschöpfung einhergehen- de Diagnosen haben. Bis zur Hälfte der Patienten mit einem CFS hat gleichzeitig eine Depression [38], wobei letztere ebenfalls in bis zu einem Drittel der Patienten mit Herzinsuffizienz zu finden ist [39]. Abbildung 1 zeigt den Algorithmus zur Diagnosestellung eines Burnout-Syndroms.

Burnout und Depression

Im klinischen Alltag werden Burnout und Depression oft unscharf voneinander abgegrenzt oder gar als Synonyma verwendet. Von Vertretern der «Depressionshypothese» wird unter anderem argumentiert, dass das «Etikett» Burnout wenig hilfreich sei, weil es verhindere, dass die Patienten sich eingestehen würden, an einer Depression zu leiden und dadurch nicht die notwendige Therapie für eine Depression erhielten. Von den Vertretern der «Nicht-Depressions- Hypothese» wird argumentiert, dass längst nicht alle Patienten mit einer Burnoutsymptomatik depressiv seien und Burnout im ICD-10 nicht als psychiatrische Störung aufgeführt sei. Eine salomonischere Ansicht liefert der in den offiziellen Diagnosemanualen ICD-10 und DSM-IV nicht aufgeführte Begriff einer «Erschöpfungsdepression». Dieser impliziert, dass der Patient eine Depression aufweist, welcher zeitlich eine Erschöpfung vorausging, und ist grundsätzlich mit dem in Tabelle 2 skizzierten Burnout-Prozess kongruent. Andererseits berücksichtigt der Begriff nicht, dass eine anhaltende Erschöpfung nicht zwingend in eine Depression münden muss. In einem grossen finnischen Kollektiv von Arbeitnehmenden wurden gleichzeitig das MBI erhoben und ein strukturiertes psychiatrisches Interview zur Diagnose einer depressiven Störung durchgeführt [40]. Eine klinisch relevante Depression fand sich bei 20% der Untersuchten mit mildem Burnout und bei 53% mit schwerem Burnout, wohingegen Arbeitnehmende ohne Burnout in nur 7% eine Depression aufwiesen [40]. Zusammengefasst lässt sich in Übereinstimmung mit dem Burnout-Prozess (Tab. 2) festhalten, dass mit zunehmen- dem Schweregrad eines Burnouts die Wahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Vorliegen einer Depression ansteigt, die Einschätzung, dass Burnout ein Synonym für eine Depression sei aufgrund validierter psychometrischer Erhebungen aber nicht zutrifft.

Im klinischen Alltag ist daher hilfreich, die beiden Diagnosen – Burnout und Depression – möglichst scharf auseinanderzuhalten. Wie oben ausgeführt, ist die Erschöpfung über einen längeren Zeit- raum (in aller Regel Monate) das Kardinalsymptom eines Burnout-Syndroms. Eine niedergeschlagene, gedrückte Stimmung (depressiver Affekt), Interessenverlust und Freudlosigkeit (Anhedonie) sowie ein verminderter Antrieb über zwei Wochen Dauer sind die Kardinalsymptome einer depressiven Störung gemäss ICD-10. Erschöpfung ist bei einer Depression häufig anzutreffen, wird aber im Gegensatz zur Diagnose des Burnout-Syndroms nicht universal gefordert. Das aus wissenschaftlicher Sicht veraltete Konstrukt der «larvierten Depression» [41], wonach Patienten ohne einen eindeutigen depressiven Affekt über eine Erschöpfung und andere, im traditionellen Sinne medizinisch nicht erklärbare körperliche Symptome berichten, vermag die «Depressionshypothese» ebenfalls nicht aufrechtzuerhalten. Ein Patient ohne die Kardinalsymptome der Depression kann gemäss den aktuellen Diagnosemanualen keine Depression haben. Der Hinweis an den Patienten mit einer Burnoutsymptomatik ohne Depression, er habe eine «versteckte Depression» und merke dies nur nicht, ist obsolet. Diese vom Arzt demonstrierte «Macht des Wissens» zum Zwecke der Überzeugung des Patienten von einem nicht mehr zeitgemässen Depressionskonstrukt führt unweigerlich zu Kommunikationsproblemen. In der Tat zeigen placebokontrollierte Studien, dass Antidepressiva eine chronische Erschöpfung bei Patienten ohne gleichzeitige depressive Stimmung nicht lindern [42]. Andererseits muss eine Therapie mit Antidepressiva stets erwogen werden, wenn im Verlauf eines Burnouts eine klinisch relevante depressive Symptomatik hinzugekommen ist.

Wird der Patient beim Erheben der Anamnese gefragt, was er tun würde, wenn er nicht derart erschöpft wäre, und er antwortet mit einer Reihe von Aktivitäten, die er bei höherem Energielevel gerne unternehmen würde, so ist dies ein guter klinischer Hinweis darauf, dass der Patient nicht relevant depressiv ist. Der depressive Patient wird eher antworten, dass er eigentlich nicht wisse, was er tun möchte, er die Lust etwas zu unternehmen verloren habe, oder nur hilflos die Schultern heben. Ein verminderter Antrieb und ein sozialer Rückzug können sowohl beim Patienten mit einer Depression als auch beim Burnout-Syndrom vorliegen. Die wegleitenden klinischen Fragen sind dann, warum der Patient weniger Antrieb verspürt und sich sozial zurückgezogen hat. Der Burnout-Patient berichtet, dass er schon Antrieb verspüren würde, gezielt etwas zu unternehmen, er hierzu aber einfach zu erschöpft sei. Gerne würde er auch an gesellschaftlichen Anlässen teilnehmen, müsse dies aber jeweils mit vermehrter Erschöpfung büssen und betätige sich deshalb sozial weniger aktiv als früher.

Burnout und Schlafstörungen

Subjektive Schlafstörungen im Sinne einer Insomnie werden von Burnout- Patienten häufig berichtet und können ihrerseits eine Burnoutsymptomatik unterhalten [43]. Bei Stress am Arbeitsplatz werden häufig Durchschlafstörungen und ein nicht erholsamer Schlaf berichtet [44]. Im Gegensatz zum prämorbiden Zustand erwähnen die Patienten mit Burnout auffallend oft, dass das Schlafbedürfnis gegenüber früher zugenommen habe. Differentialdiagnostisch ist beim erhöhten Schlafbedürfnis immer an ein CFS [35] oder an eine atypische und, in den Wintermonaten, saisonal abhängige Depression mit Hypersomnie zu denken, für welche neben der depres- siven Stimmung auch ein gesteigerter Appetit mit Gewichtszunahme gefordert werden [45,46]. Schlafstörungen stehen nicht selten am Anfang der Entwicklung zu einem Burnout-Syndrom [43]. Jede Burnout-Abklärung sollte daher eine systematische Schlafanamnese erheben. Objektive Schlafuntersuchungen mit Hilfe der Polysomnographie zeigen bei Patienten mit hohen Burnoutwerten eine relative Verminderung der Tiefschlafphasen zugunsten der oberflächlichen Schlafstadien und eine Fragmentierung des Schlafs mit microarousals und Tagesschläfrigkeit [47]. Ob die Prävalenz für organische Schlafstörungen, insbesondere für das obstruktive Schlaf- Apnoe-Syndrom und das Restless-Legs- Syndrom, bei Burnout-Patienten erhöht ist, ist derzeit nicht erforscht. Andererseits findet sich beim ebenfalls nicht mit erholsamem Schlaf (aber nicht eigent- licher Tagesschläfrigkeit) und vermindertem Tiefschlafanteil [48] einhergehenden CFS eine erhöhte Prävalenz für organische Schlafstörungen [49].

Klinisch wichtig ist, sich als Arzt zu vergegenwärtigen, dass ein Patient mit einem Burnout gleichzeitig eine organische Schlafstörung und eine Depression sowie weitere somatische Komorbiditäten aufweisen kann, welche dann alle- samt einen Beitrag zum Gesamtausmass der Erschöpfung leisten. Diese Patienten werden dann eine besondere Herausforderung, wenn auch nach erfolgreich behandelter Schlafstörung oder Depression die Erschöpfung anhält.

Burnout und somatische Krankheiten

Burnout ist mit kardiovaskulären, muskuloskelettalen, metabolischen, kutanen und allergischen Erkrankungen assoziiert [50] und prospektiv mit der Entwicklung eines Diabetes [51] und einer Hyperlipidämie vergesellschaftet [52]. Die Prävalenz körperlicher Krankheiten nimmt mit dem Schweregrad des Burnouts zu [50]. Insbesondere scheinen Männer mit Burnout und Erschöpfung ein hohes Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen allgemein [50] und für koronare Ereignisse im Besonderen zu haben [9,53]. Die zugrundeliegenden psychobiologischen Mechanismen sind vielfältig und nicht abschliessend erforscht [9]. Für ein erhöhtes koronares Risiko bei ausgebrannten und erschöpften Individuen sind Befunde einer er- höhten Gerinnungsneigung des Blutes und entzündlichen Aktivität sowie Regulationsstörungen im Bereiche der Stresshormone von Bedeutung [9,54,55]. Je nach zeitlichem Verlauf

eines Burnouts kann dieses mit einer erhöhten (Kampf-Flucht-Reaktion) oder verminderten (Rückzug-Konservierung) Ausschüttung von Kortisol in Zusammenhang gebracht werden. Bei Ausgebrannten könnte eine zu hohe Konzentration von zirkulierendem Kortisol [56] über eine Erhöhung der Gerinnungsneigung [57] und eine zu geringe Kortisol-Konzentration [58] über eine reduzierte Unterdrückung inflammatorischer Prozesse [59] zu einer Arteriosklerose und koronarthrombotischen Ereignissen beitragen. Die beim Burnout beschriebenen neuroendokrinen, hämostatischen und inflammatorischen Veränderungen unterscheiden sich prinzipiell nicht von denjenigen, welche bei anderen chronischen Stresszuständen, einer posttraumatischen Belastungsstörung und der Depression gefunden wurden [54,60,61]. Aus psychobiologischer Sicht stützen daher diese Befunde die These, dass Burnout zwar eine stress- assoziierte Störung mit weitreichenden biologischen Veränderungen ist, dass diese sich aber nicht von den biologischen Auswirkungen anderer chroni- scher psychosozialer Stressoren unter- scheiden.

Therapie

Allgemeines

Zur Therapie eines Burnouts ist aus empirischer Sicht relativ wenig bekannt, sodass es sich häufig um heterogene Expertenempfehlungen handelt [3,18]. Grundsätzlich kann ein Burnout-Syndrom je nach Schweregrad und Dauer der Symptomatik mit verbessertem Selbstmanagement, unter Anleitung eines ausgebildeten Coachs, durch die hausärztliche Begleitung und Anleitung, in einem eigentlichen ambulanten psychotherapeutischen Setting oder auf einer hierfür spezialisierten psychosomatischen Spitalabteilung behandelt werden. Individual- und gruppentherapeutische Angebote (z.B. psychoedukative Gruppen, Selbsthilfegruppen) haben

beide ihren Stellenwert. Der therapeutische Zugang soll grundsätzlich einen multimodalen Ansatz verfolgen, ist interdisziplinär und dem biopsychosozialen Modell verpflichtet. Empfehlungen, wie sie für das Management von Patienten mit psychosomatischen Störungen aus dem Formenkreis der funktionellen somatischen Symptome und Syndrome beschrieben wurden, können prinzipiell auch auf Patienten mit einem Burnout angewandt werden [62–64]. Diese dem Grundversorger mit Zusatz- qualifikation in Psychosomatischer und Psychosozialer Medizin [65] vertrauten Prinzipien und spezifischere Zugänge zum Burnout werden im Folgenden ausgeführt.

Erstkontakt

Der Patient mit einem Burnout stellt sich in aller Regel wegen störend empfundener und die Funktion einschränkenden körperlichen Beschwerden beim Hausarzt vor, oder weil sich durch die anhaltende Stresssituation ein Diabetes oder Bluthochdruck nicht mehr kontrollieren lassen. Der Hausarzt soll den Patienten in seinen Schilderungen ernst nehmen und die Symptome als Realität anerkennen. Er soll vermeiden, die körperliche Symptomatik des Patienten vorzeitig zu psychiatrisieren, was Unverständnis und Abwehr provozieren kann. Dies ist ins- besondere dann verständlich, wenn der Patient keine psychiatrische Komorbidität aufweist. Der Begriff «psychosomatische Erkrankung» für Burnout wird von den Patienten dann besser verstanden und akzeptiert, wenn verdeutlicht wird, dass im Wort «psychosomatisch» sowohl die Psyche als auch der Körper untergebracht sind, und sich die Psychosomatik daher immer auch mit körperlichen Beschwerden befasst.

Bevor die Patienten sich nicht eingestehen können, dass sie als Folge von andauerndem Stress ausgebrannt sind und Symptome mit Krankheitswert entwickelt haben, ist es schwierig, in die Therapie einzusteigen. Ein Störungsbewusstsein und Krankheitsmodell müssen dann zuerst erarbeitet und Scham- und Insuffizienzgefühle aufgefangen werden. Patienten ohne Störungsbewusstsein können gefragt werden, was es denn für sie bedeuten würde, wenn ihr Gesundheitszustand tatsächlich durch die vor- liegende Belastungssituation mitverursacht worden wäre. Hypothetisches Fragen ist weniger bedrohlich und lässt verschiedene Möglichkeiten zu, die dann nichtsdestotrotz auf die beim Patienten individuell bedeutsamen Faktoren hin- weisen können (z.B. Angst vor Versagen oder Verlust des Arbeitsplatzes). Das Eingeständnis, ein stressassoziiertes Problem mit Krankheitswert zu haben, kann mit einer positiven Konnotation gefördert werden. Der Arzt weist darauf hin, dass vor allem die engagierten Arbeitnehmer vom Ausbrennen bedroht sind. Er kann eine Metapher einführen: Der engagierte Arbeitnehmer zeigte für seine Aufgabe offenbar «Feuer und Flamme», ist dann aber unökonomisch an der Arbeit entbrannt, um schliesslich auszubrennen. Nun müsse der Patient den Zunder, welcher das Feuer genährt hat, kennenlernen, damit er in Zukunft auf leiserer Flamme weiterkochen könne. Auch liessen sich so ein ökonomisches Engagement und Freude an der Arbeit wieder entfachen.

Kommt der Patient bereits mit der selbstgestellten «Verdachtsdiagnose» Burnout in die Praxis (z.B. aufgrund eines Selbsttests am Internet), sollte der Arzt nicht versuchen, ihm die Diagnose «auszureden». Vielmehr soll er explorieren, was der Patient unter der Diagnose versteht und was er denkt, wie es bei ihm zu einem Burnout gekommen sei [63]. Diese Informationen werden für einen individualisierten therapeutischen Zugang benötigt. Überdies kann der Begriff Burnout trotz seiner Unschärfe infolge zunehmender gesellschaftlicher Resonanz dem Patienten helfen, seine Situation besser zu akzeptieren, dem Umfeld zu kommunizieren und soziale Unter-stützung und therapeutische Hilfe anzunehmen.

Folgekonsultationen

Dem Patienten sollen beruhigende Erläuterungen über das Zustandekommen funktioneller Symptome (z.B. «Müdigkeitsgedächtnis», «Schmerzgedächtnis») abgegeben werden, anstatt ausschliesslich negative Untersuchungsergebnisse mitzuteilen. Eine iatrogene Schädigung durch unnötige Abklärungen oder Eingriffe muss unbedingt vermieden werden. Vielmehr sollen Interventionen zum Zwecke der Wiederherstellung der allgemeinen Funktionen auf die Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und Verhalten des Patienten ausgerichtet sein [64]. Symptomatik und Funktion modulierende Faktoren sollen identifiziert und die meist notwendigen Verhaltensänderungen umgesetzt werden. Hierbei dürfen Arzt und Patienten experimentierfreudig sein, im Wissen, dass wenn Experimente misslingen, die Versuchsanordnung geändert werden sollte.

Eine Analyse der Stressoren am Arbeits- platz ist zwingend: Hat der Patient zu viel gegrübelt, ist er einer der hadert oder den Klienten gegenüber zu überfürsorglich ist? Ist er einfach zu nahe dran und kann nicht Nein sagen? Zeigt er zu viel Einsatz oder fühlt er sich isoliert? Die erwähnten «toxischen» Faktoren für Stress am Arbeitsplatz sollen systematisch exploriert und angegangen werden [28]. Berufliche Massnahmen unter Einbezug des Arbeitgebers und der IV sind rechtzeitig zu erwägen, um einer weiteren Chronifizierung durch eine länger dauernde krankheitsbedingte Abwesenheit vom Arbeitsplatz entgegenzuwirken.

Behandlung von Komorbiditäten

Gleichzeitig vorhandene somatische und psychiatrische Erkrankungen müssen lege artis (inkl. psychopharmakologisch) behandelt werden. Das Ausmass der Gesamterschöpfung kann so günstig beeinflusst werden. Relevante psychosoziale Belastungen neben der Arbeitswelt, wie familiäre Probleme, sozioökonomische Schwierigkeiten, Verlusterlebnisse und existenzielle Bedrohungen sollen angegangen werden [63]. Tabelle 3 zeigt eine Liste von Medikamenten, welche vor- übergehend und im Einzelfall symptomatisch bei quälender Erschöpfung und Müdigkeit, Schlafstörungen, muskulo-skelettalen Beschwerden und zur Stressregulation bei Ängstlichkeit und Agitiertheit versucht werden können [63].

Psychoedukation

Essentiell ist die frühzeitige Psychoedukation, die darauf abzielt, patienten- zentriert zu erklären, was nach dem aktuellen Stand des Wissens über das Burnout-Syndrom bekannt ist. Hierzu können ergänzend geeignete Weblinks zur Informationsvermittlung und Bibliotherapie angegeben werden [66]. Der Arzt soll Bereitschaft signalisieren, bei weiteren Fragen zur Verfügung zu stehen. Patienten, welche wissen, was mit ihrem Körper und ihrer Psyche unter chronischem Stress geschieht, haben weniger krankheitsbezogene Sorgen und lassen sich breitwilliger auf ein psycho- physiologisches Krankheitsmodell ein, welches die Einleitung geeigneter Massnahmen unterstützt (z.B. Abbau von Stress, Entspannung).

Psychotherapeutische Zugänge

Der psychotherapeutische Zugang ist schulenübergreifend. Kognitivverhaltens- therapeutische Techniken sind hilfreich, wenn es darum geht, bisherige Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber der Arbeit zu verändern und günstigere Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stressoren am Arbeitsplatz und eventuell auch im privaten Bereich für die Zukunft zu erarbeiten [18]. Hierzu gehören das Identifizieren problematischer Persönlichkeitsvariablen, das Verbessern der sozialen Kompetenzen und der Emotionsregulation, ein Training in Stress- management, das Führen von Symptomtagebüchern (z.B. ein Energie- oder Schlafprotokoll) und eine konsequente Schlafhygiene [62,63]. Psychodynamische Ansätze helfen erörtern, weshalb es vor dem Hintergrund innerer Konflikte und früherer Erfahrungen (z.B. Leistungsanspruch an sich selber, sich ungenügend abgrenzen können) zum Burnout gekommen ist, und zu einer verbesserten Selbstfürsorge in emotionaler und körperlicher Hinsicht beitragen. Systemische Ansätze sind bedeutsam, wenn der Arbeitgeber und die Familie sowie das weitere soziale Umfeld für den notwendigen Veränderungsprozess als Ressourcen mobilisiert werden sollen.

Ergänzende Therapiemassnahmen

Leichte sportliche Aktivitäten vor allem im Ausdauerbereich und allgemeine körperliche Rekonditionierung (Physiotherapie), Entspannungsübungen zur Regulierung des ausgelenkten vegetativen Nervensystems mit einer dem Patienten zusagenden Methode und die Förderung von sozialen Aktivitäten sollten in jedes Burnout-Programm integriert werden. Sinnstiftende und von der Arbeit distanzierende Tätigkeiten in

der Freizeit und der Familie müssen, wenn verschüttet, wieder aktiviert oder gar erstmalig erarbeitet werden. Hierzu eignen sich besonders handlungsorientierte Zugänge mit kreativtherapeutischen und gestalterischen Elementen (Ergotherapie).

Time Out

Für das Time Out von der Arbeit lassen sich keine allgemeingültigen Regeln auf- stellen. Einerseits kann eine mehrmonatige Auszeit bei schwerem Burnout und einer offensichtlich in eine Sackgasse geratenen Situation am Arbeitsplatz an- gebracht sein (z.B. bei einer Mobbing- Situation). Andererseits kann auch ein teilzeitliches Verbleiben im Arbeitsprozess bei kulantem Arbeitgeber und einem introspektionsfähigen Patienten, der unter ambulanter Therapie vernünftig rasch eine Symptomlinderung er- fährt, eine sinnvolle Option darstellen. Zu empfehlen ist in jedem Fall, dass ein Wiedereinstieg am Arbeitsplatz behutsam und mit Vorteil in vorübergehender Teilzeitarbeit erfolgt, um der Gefahr des Rückfalls in altes Fahrwasser vorzubeugen.

Prophylaxe

Aus rezidiv-prophylaktischer Sicht – aber auch in der Primärprävention von Burnout – ist es als Patient und Arbeitnehmer, Arzt und Arbeitgeber wichtig, auf Burnout hinweisende Symptome frühzeitig als Warnzeichen zu erkennen und rechtzeitig sowohl auf der persönlichen Ebene als auch im Arbeitsumfeld die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Dies muss als ständiger Prozess verstanden werden. Der Arbeitgeber kann zusätzlich mit der Schaffung geeigneter Organisationsstrukturen das Burnoutrisiko und damit verbundene krankheitsbedingte Abwesenheiten, Präsentismus, Produktivitätseinbussen und Personalfluktuationen vermindern [67]. Die aus der Psychotherapieforschung bekannten menschlichen Grundbedürfnisse [68] sollten gerade in einer Zeit der gesteigerten Arbeitsanforderungen konsequent berücksichtigt und gestillt werden (Tab. 4). Salutogenetisch und mit erwiesenermassen günstigem Einfluss auf die biologische Stressreaktion wirken neben regelmässiger körperlicher Aktivität, erholsamem Schlaf und vernünftiger Ernährung (inkl. Genussmittelkonsum), ein tragfähiges soziales Netzwerk, Humor, positive Gefühle, Lebenssinn, Optimismus, Spiritualität und etablierte Methoden zur körperlichen Entspannung [69]. Mehrere kürzere Ferienabwesenheiten scheinen zur Burnout-Prophylaxe effektiver zu sein, als einmal pro Jahr Ferien am Stück [70].

Ärzte und Ärztinnen erwähnten mehrere Faktoren der individuellen Burnout- Prophylaxe, welche sie als hilfreich erlebt hatten [71]. Genannt wurden etwa Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten, ein ökonomischerer Umgang mit dem Berichtewesen, mehr Austausch mit Kollegen, Mithilfe in der Aus- und Weiterbildung und eine gute Praxisorganisation mit Freihalten von Zeiten für Notfälle, Aufnahmestopp für neue Patienten, vernünftig langer Arbeitsdauer und Einplanung von ganzen freien Tagen. Diese individuellen Erfahrungen zeugen von der Wichtigkeit der viel gepriesenen Work Life Balance, welche jeder Arbeitnehmer letztlich unter Berücksichtigung persönlichkeitsimmanenter und arbeitsorganisatorischer Voraussetzungen für sich selber definieren muss.

Summary

The burnout syndrome is a hetero- geneous concept mostly understood as a complex of symptoms, primarily exhaustion, in response to prolonged emotional and interpersonal stress at work. The prevalence of burnout is considerably high in Swiss primary care physicians. In spite of its vague definition, burnout is a serious stress disease with many associated medical problems and high economic costs. Previous recommendations for the psychosomatic management of patients with functional somatic syn- dromes also apply to burnout treat- ment. These are complemented by more specific interventions targeting job stress related factors. Relapse prevention focuses on early recognition of warning signs and is an ongoing process.

Key words: Biopsychosocial model – burnout – job stress psychological stress – psychosomatic medicine

Résumé

Le syndrome de burnout n’est pas dé- fini de façon claire. Il se présente sous la forme de symptômes complexes dont le symptôme cardinal est un épuisement comme réaction à un far- deau émotionnel et personnel inces- sant sur le lieu de travail. La préva- lence du burnout est remarquable- ment élevée chez les médecins de pre- mier recours suisses. Malgré le flou compréhensible, le burnout est une maladie à prendre au sérieux avec des conséquences médicales et écono- miques à longue portée. L’approche thérapeutique est multi-modale et se base sur les recommandations de la prise en charge psychosomatique de syndromes somatiques fonctionnels complétés par des interventions diri- gées sur la situation professionnelle. La prophylaxie de la récidive avec une reconnaissance précoce de signes an- nonciateurs doit être un processus constant

Mots-clés: burnout – modèle bio psy- chosocial – psychosomatique – stress au lieu de travail